飯田屋【川魚料理・浅草】 [江戸グルメ応援歌]

寒い![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

寒の戻りで関東地方は底冷えの三連休となった。こんな時に限って、カミさんは仕事の研修で二泊三日の大阪出張だ。人肌恋しい年頃では無いが、一人飯が続くのは楽しくない。雨続きで遠出もせずにコンビニ弁当の連チャンは避けたいし、息子夫婦の家に押しかけるのも何だか癪だ。温かいものが食べたい。鍋だ、一人鍋だぁ、そう、どじょう鍋を食おう![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

雨が止んだのをいいことに向かうのは、浅草『飯田屋』だ。

浅草で「どじょう」と云えば老舗の『駒形どぜう』が有名だが、小生は地元在住の義弟に教えられたこの店がお気に入りだ。「駒形どぜう」も素敵な店だが、飯田屋の方が庶民的かつ値段も良心的で居心地が非常に良いのである。

暖簾をくぐってすぐに1階の座敷に案内される。注文するのは当然、「どじょう鍋定食」だ。今回は「ほねぬき」にして「ぬた」も頼む。

「どじょう」独特の臭みや骨っぽさが苦手な方は、こちらがおすすめだ。どじょうを開いて骨を外した「ほねぬき」なら、女性や子供も気楽に江戸の味を楽しめる。裏に返して煮立ったら大量のネギをぶち込む。

お好みで山椒か七味を振ってご飯と共にかき込めば、この上ない幸福が訪れる。秘伝の割下をたっぷり吸ったどじょうの風味とネギの食感がメシに合いすぎる。汁物はどじょう、卵、豆腐から選べるが、本日選んだ玉子汁も優しい味だ。箸休めの「ぬた」は絶品だ。

『浅草六区』の喫茶店たち [江戸グルメ応援歌]

「浅草六区」は中学時代の下校時の遊び場だった。

1970年代の浅草は繁華街として一番廃れていた時代で、場外馬券場の周りをストリップ劇場、ピンク映画館、ボーリング場が立ち並び鉄火場の雰囲気に包まれ、当時の多くの若者はお洒落な渋谷や新宿に繰り出していた。そんなちょっと危ない街で、学ランを着たまま悪友たちと入場無料だった「花やしき」で時間を潰し、もんじゃ焼き屋で空腹を満たしたものだった。

時代は移ろい、廃れた繁華街は今や東京を代表する観光地に変貌した。昭和の香りを残しつつ新しきものも飲み込み、日本文化の伝統とカオス的な魅力を備えた街として、コロナ禍を乗り越えて国内外から観光客を呼び込んでいる。

小雨まじりの中、遠出は無理と諦めて浅草に向かう。物好きにも、最近通っていない六区界隈の喫茶店を一気に回ってみた。浅草中の喫茶店なら多すぎてキリが無いが、JRA WINS(場外馬券場)近辺ならなんとかなる。昔は競馬新聞片手に長居できた店が、レトロブームで今や人気店になっててビックリしたりして...

◎ペガサス・・・国際通り沿いのビルにある1956年創業の老舗だ。最近は営業日が不定期のようで、私が足を運ぶ日はいつも休業だった。廃業したのかと心配していたが、今日は開いていた![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

まさに昭和の喫茶店![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif) 一見ゴージャスな内装、土日の競馬中継は必須の繁華街の「サ店」なのだ。競馬新聞を見つめる先客が一人だけで閑散としており、どうもこの店はレトロブームに乗り遅れているのかもしれない。毎日、店を開けて頑張って欲しい。玄関前の人形も不安そうだ。

一見ゴージャスな内装、土日の競馬中継は必須の繁華街の「サ店」なのだ。競馬新聞を見つめる先客が一人だけで閑散としており、どうもこの店はレトロブームに乗り遅れているのかもしれない。毎日、店を開けて頑張って欲しい。玄関前の人形も不安そうだ。

◎ハトヤ・・・新仲見世通りの入り口にひっそり佇む小さな店は、なんと1927年創業だ。3代目が夫婦で切り盛りし、家庭的な雰囲気に包まれている。細長い店内は満席に見えたが、一番奥のテーブルが空いており待たずに入店、たまごサンドとブレンドを注文した。

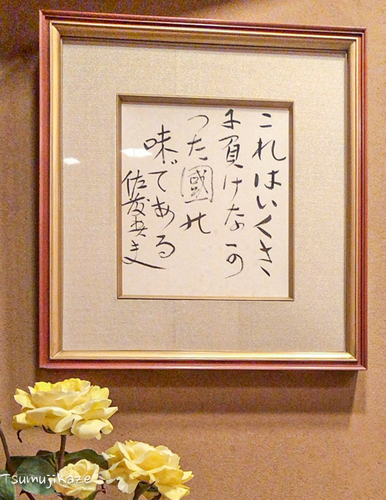

たまごサンドがメチャクチャ美味い![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) 卵焼きは温もりが残り、絶妙の優しい味付けだ。シンプルだからこそ感じる、作り手の熟練の技と仕事への想い。店内には古き良き時代の浅草を彷彿させるオブジェや資料が無造作に飾られ、客のレトロ心をくすぐる。だが、そんなモノは抜きにしても素敵な珈琲店だ。つがいの鳩のマークが何とも愛らしい。

卵焼きは温もりが残り、絶妙の優しい味付けだ。シンプルだからこそ感じる、作り手の熟練の技と仕事への想い。店内には古き良き時代の浅草を彷彿させるオブジェや資料が無造作に飾られ、客のレトロ心をくすぐる。だが、そんなモノは抜きにしても素敵な珈琲店だ。つがいの鳩のマークが何とも愛らしい。

◎ローヤル・・・ゴージャス純喫茶の先駆け的存在だ。「ロイヤル」ではなく「ローヤル」と呼ぶのが1962年創業たる所以か。閑古鳥が鳴いていた昔から顔を出していた店だが、今では大人気店のようだ。外国人観光客と若いカップルで広い店内がごった返していた。

自家焙煎の本格的な珈琲店だが、食事にも相当に力を入れておりメニューも豊富だ。サンドイッチを食べたばかりなので、「鎌倉チーズケーキ」を注文する。以前はこんなお洒落なケーキは置いて無かったが、若い客層も意識した店の努力の表れと思われる。浅草で鎌倉のデザートを食すのも乙なもので、とにかく珈琲と合うと言うより、丁寧に淹れた珈琲が美味すぎるのだ![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif) 歴史を背負った珈琲専門店の矜持を感じさせてくれる名店だ。

歴史を背負った珈琲専門店の矜持を感じさせてくれる名店だ。

◎待合室・・・店名からして「昭和」なのだ。此処は競馬にハマっていた若い頃によく通った。珈琲一杯で、競馬予想を検討しWINSまで走って馬券を購入し舞い戻り、店のテレビでレースを見るような出入自由が許された時代だった。そんな生活からはとっくに足を洗ったが、店の雰囲気は昔のままだ。そして意外と立派な内装だったと今更気づく。観光客と競馬ファンが入り混じって今でも大繁盛だ。そして現在でも喫煙可を貫いてくれる、肩身の狭い愛煙家にとって浅草でも数少ない憩いの場でもあるのだ![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

2階部分の洒落た意匠も気になるビルだ。隣の青い建物は、無名時代のビートたけしが通って有名になった「捕鯨船」だ。この「待合室」にも多くの芸人が通ったに違いない。在りし日の浅草の栄華が目に浮かぶ。

◎天国・・・レトロな雰囲気を漂わせてはいるが、2005年に開業したホットケーキを売りにした珈琲店だ。カミさんと散歩した折には、席が空いていれば即入店することを常にしている。15席ほどの小さな店なので、行列嫌いの小生にはハードルが高いが、本日も1テーブル空きのラッキーに恵まれた。チーズケーキの後でも此処のホットケーキなら食えるぜ![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif)

本家ぽん多【御徒町・洋食】 [江戸グルメ応援歌]

まだ2回の訪問だが久しぶりにそそられる店に出会った。

浅草・上野は小生の食倒れエリアなので、ユニークな店名と老舗の洋食レストランとの情報から機会があれば伺いたい思っていた店だった。先日、映画鑑賞前の腹ごしらえをと上野のシネコン周りを彷徨いていたら偶然に通りかかった重厚な門構えの店舗〜『ぽん多』〜という古い木製看板が黒光りしていた。

浅草・上野は小生の食倒れエリアなので、ユニークな店名と老舗の洋食レストランとの情報から機会があれば伺いたい思っていた店だった。先日、映画鑑賞前の腹ごしらえをと上野のシネコン周りを彷徨いていたら偶然に通りかかった重厚な門構えの店舗〜『ぽん多』〜という古い木製看板が黒光りしていた。

普通のレストランなら入り口に「本日のメニュー」などが掲げてあるか、何処かのガラス窓から店内を覗けて、雰囲気や店のグレードを外からでも察知できるのだが、この店にはそれが通用しない。接待用の高級割烹かフレンチのグランメゾンにありがちの値段を気にしない常連客専用の趣きで、「一見お断り」を暗に示しているような門構えだ。元祖とんかつの洋食店というイメージからは程遠く、一瞬逡巡する。パターンは違うが、若い頃は客引きに唆されてキャバクラで何度ボラれたことか![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 騙されても一回きり、命までは取られないし、今後2度と行かねば良いだけなので、それよりも一期一会を大事にしたい歴戦の爺いは頑丈な扉に手を掛けるのだった

騙されても一回きり、命までは取られないし、今後2度と行かねば良いだけなので、それよりも一期一会を大事にしたい歴戦の爺いは頑丈な扉に手を掛けるのだった![[パンチ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/153.gif)

扉を開けると、いきなり調理場と正対した3席のみのカウンターが目に飛び込む。真ん中の一席のみが空席ですぐに案内される。着席すると正面でTVか雑誌で見覚えのある初老の男性が黙々と揚げ物に集中していた。店主自らが最前線で腕を振るう店に間違いなく、それを目の前で体感できる幸運に恵まれた訳だ。大将の後ろの二人の職人は材料の下拵えと盛り付け担当のようで、その奥が会計場になっている。私の後に来た予約客はみなテーブル席のある二階に案内されており、ピンの客は1階のカウンターでの食事になるようだ。

入店して30秒で気づいたのだが、とにかく静かな店なのである。1階は3名の個人客同士の会話が無いのは当然だが、厨房の雰囲気が張り詰めているのだ。調理場内では淡々とした仕事の指示の言葉しかなく、私語はもちろん聞こえて来ない。ネタを揚げて油が跳ねる音だけが店内に響くほどだ。入店客に対して、粋な店なら「へい、らっしゃい」と明るい声が響き渡るが、当店の「いらっしゃいませ」にはアクセントが無く語尾が下がる。それを大将以下全員が同じ抑揚で話す。厳かなフレンチレストラン並みの雰囲気なのだ。厨房の張り詰めたムードは自然と3人の客にも同調圧力を強いる。こんな経験は40年前の学生時代に出会った秋葉原のとんかつの銘店『丸五』https://tsumujikaze3.blog.ss-blog.jp/2020-04-24以来だ。こんな緊張した中では旨い飯も不味くなるという人もいるだろうが、私はかえって心地よさを感じてしまう。

『本家ぽん多』は明治38年創業の洋食店だ。宮内庁の料理人だった初代がミラノ風カツレツを天ぷら式に揚げ、その元祖とも呼ばれるようになった。今では、とんかつ専門店のように伝わるが正確には「カツレツ」をメインにした洋食の老舗なのだ。

お品書きを一瞥するが全てのメニューが街の洋食屋の2倍の価格と言って良い。しかもこの日はメインのカツレツが売り切れのようで消されていた。それではせめて珍しいものをと、「ハモのフライ」を注文した。

お品書きを一瞥するが全てのメニューが街の洋食屋の2倍の価格と言って良い。しかもこの日はメインのカツレツが売り切れのようで消されていた。それではせめて珍しいものをと、「ハモのフライ」を注文した。

関東人には縁遠い食材だが、関西勤務時に鱧の湯引きを京都の料理屋で食し感動したのは遥か昔、フライでは初めての経験だ。まず美し過ぎる衣に目を奪われ、口に運べば全く油の雑味を感じないパン粉のサクサク感に歯が喜ぶ。そして白身の淡白な味わいが口いっぱいに広がり、魚の仄かな香りが鼻腔をくすぐる。テーブルにはソース、塩、何故かケチャップが並ぶが、これは塩だ。暖簾を守り抜く4代目店主の素材に向き合う真剣勝負から生まれる珠玉の一品だった。赤出し味噌汁と特に漬物の旨さは、定食屋の原点を守る姿勢が感じられた。

二週間後に再訪。今度こそ「カツレツ」あったぁ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

カウンター満席だったが、5分ほど待って前回と同じ真ん中の席に案内され、また大将と正対する。

前回のハモフライから予想はしていたが、「カツレツ」と「とんかつ」は違うモノという意味が良く判った。見た目はロースとんかつなのだが、ロース肉の脂身部分をあえて外し、豚肉本来の赤みの旨味が例の丁寧な揚げ方により凝縮されている。普通のとんかつ専門店では、ソースをかけて食べ進めると衣と肉が剥がれる事が多いが、ここはまずあり得ない。ヒレ肉よりも程よい脂の甘味と肉本来の赤身の味わい、究極的に軽く仕上げられた衣の食感が堪能できる。加齢により、最近は大好物のロースかつも残り3切れ位から胃にもたれるようになってきたが、このカツレツは軽く完食できた。

好き嫌いが分かれる店だ。値段と味のコスパと店内の雰囲気に納得しない客も多いかもしれない。小生も週一で通いたい店とは思わない。だが、暖簾の重みを知る職人の妥協しない仕事ぶりを間近に垣間見れる稀有な洋食屋なのである。自分の仕事がグダグダの時に活力と気合を入れてくれる小生の銘店リストに加えたい。絶対に1階のカウンターで食うべし。

㐂寿司+清寿軒【寿司+和菓子・人形町】 [江戸グルメ応援歌]

先週、自分の誕生日に一人贅沢ランチでお祝いを![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

人形町が勤務地になって3年以上が経過したが、接待用と割り切ってプライベートでは滅多に利用しない店に行ってみました![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

㐂寿司(きずし)は知る人ぞ知る江戸前寿司の老舗である。コロナ自粛期間中に初めてランチ利用し、その後に2度ほどお世話になっている。新鮮なネタで安く腹一杯食いたかったら、寿司チェーン店に行けば良い。昔の回転寿司は安かろう悪かろうだったが、近年の流通網と冷凍技術の進化により寿司革命が起きた。旨い寿司が手軽に食べられる時代になり、寿司専門店との差別化が進む。小生が「江戸前寿司」を好きなのは、そこに在る職人の技と心意気が満足感を与えてくれるからである。ネタの鮮度と料金に拘るのが回転寿司チェーンならば、江戸前寿司は職人の技術で魚介の味に別の命を吹き込むのだ。

大正12年創業であるから、芳町と呼ばれた此の地の花街としての栄華盛衰をずっと見つめてきた訳だ。現在の店舗は戦後に建てられた木造建築だが、老舗の風格に溢れている。ほぼ1年ぶりの訪問だが、店内は以前通りの薄暗くも凛とした昭和の寿司屋だ。「昼の握り8品」五千円は少々ビビるが、お祝いに免じて大奮発だ。夜のコースで酒でも飲めば、この5倍を軽く超えること間違いなしなのだ。それでもミシュラン常連の超高級店と比較すればリーズナブルらしいのだから、最近の寿司屋の二極分化は少々甚だしい。

カウンターに先客2名、大将が握る正面に座れてラッキーだ。この店の定番ネタと季節に合わせた旬の魚が「丁寧な仕事」を施されて次々と出される。江戸前特有の煮切りが塗ってあるので野暮に醤油は付けず、手づかみで頬張る。「そりぁ、うめぇ〜に決まってるじゃねぇか![[パンチ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/153.gif) 」

」

本日は一発目の鰹の旨味が特に凄かった![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

当店名物「才巻海老」

美しい玉子

一部の寿司ネタの形が1年前と変わっているのに気づく。その日のネタの状況に合わせているのか、常に模索を繰り返しているのか、素人の小生には分からない。ただ、「〆る・煮る・焼く」伝統の調理法をしっかり引き継ぎながら時代の変化にも対応しようと進化する江戸前寿司店であることは間違いない。2品ほど追加注文し、さらに値段は張ったが、満足のバースディ・ランチであった![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif) この店と浅草「美家古寿司」は小生には「とっておきの江戸前寿司」なのである。

この店と浅草「美家古寿司」は小生には「とっておきの江戸前寿司」なのである。

さて、仕上げの甘味である。夜のケーキをあてにして、今の気分は和菓子だ。

人形町であれば「どら焼き」の銘店『清寿軒』が最右翼である![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

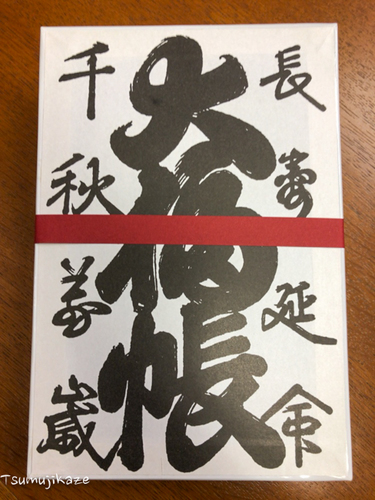

幕末の1861年創業の老舗だ。写真の如く江戸情緒溢れる紙に包まれたどら焼き詰め合わせは、甘党のお客様の贈答用に最適なのだ。業務用に1箱、自分用に1個を購入し、会社でこっそり食うのが小生のお楽しみだったのだが、コロナ期後半から午後には売切御免の日が多くなっていた。だが、やはり本日の私はついている。どら焼き2種類を1個づつ、無事に購入出来た。

これが「大判」と呼ばれるどら焼き。幕末の時代から研鑽に研鑽をかけて、今でも厳選素材から手間ひまかけて作り上げる珠玉のどら焼きなのだ。本物のつぶあんの風味と食感、何とも言えない弾力の皮から薫る旨味。「どら焼き」の一つの到達点のような逸品である。そして小生のお好みはもう1種類のこちら。

初音【甘味・人形町】 [江戸グルメ応援歌]

一人で店に入ってスイーツを食べられるようになったのは何時からだったろうか?若い頃から大の甘党ではあったが、誰が見ている訳でも無いのに気恥ずかしくてあり得ない事だった。

それが今や、スーツ姿で独り山盛りのフルーツ・パフェを頬張り、おはぎ片手にあんみつを啜る有様だ。真に歳を取ると云うのは、見栄を張らずに自分の欲求に素直になることであろうか。こうして爺さんは子供に戻っていくのだ![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

初音・・・勤務先の人形町で昼食時に良く訪れる店で都内最古の甘味処と伝わる。なんと創業は天保8年(1837年)。京都の1,000年以上続く老舗と比べればお子様扱いだろうが、そもそも町が出来始めたのが江戸開府以降でその後の災害・戦災の多さを考えれば、此の地で200年近い商いを続けた暖簾の重さは並大抵のものでは無い。

人形町が芳町と呼ばれた江戸中期には、此の地域は歌舞伎小屋が立ち並び、庶民の憩いの場であった。天保の改革により芝居小屋が浅草に移転した以降は、芸妓の花街となり戦後まで料亭が立ち並び栄華を極めたと云う。

「初音」と云う名は歌舞伎の演目「義経千本桜」の中で義経が静御前に授けた「初音の鼓」が由来らしい。歌舞伎によって繁栄した町ならではの屋号だ。小生は落語の「初音の鼓」しか知らなかったのだが![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

軽い昼食を摂りたい時にこの店に伺い、「温麺」を注文する。暖かい出汁に素麺が浮かぶだけのシンプル極まりない料理だが、これが旨い、身体に沁みるのだ。器も洒落ていて、芳町時代の情景が思い浮かぶ。芝居見物帰りに江戸っ子もこんな風に啜っていたのかなと...

だがこの食事はある意味でカモフラージュなのだ。甘味大魔王を自認してはいても、勤務中の真昼間からスイーツだけを注文するのは若干の抵抗を感じてしまうのだ。未だに腹を括れない自分に苛立ちながらも、気持ちはメインの甘味へ![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif)

都内の甘味処の「あんみつ」は多くが黒蜜使用だが、初音は白蜜か黒蜜かを選ぶ事ができる。コクの黒か爽やかな白か、客は究極の選択を迫られる。まだ蒸し暑さ残る本日は『白』で攻める。淡麗な白蜜だと寒天の潮の風味がより感じられ、餡子の深い甘味が際立つ。白玉は作り置きせず注文されてから作っているようで、優しく噛めばえもいわれぬ弾力に奥歯が歓声を上げる。何気に存在を主張する求肥の腰の無い柔さも好きだ。

店奥では鉄釜から煮えたぎった熱湯が柄杓で急須に入れられ、頻繁に店員さんが各席のお茶を足して回る。当然滅茶苦茶に熱い。関西の老舗なら高級な味わい深い煎茶を低温で淹れるだろうが、此の店の流儀は逆だ。「甘みに溢れた口の中は熱々の苦過ぎる茶で濯ぎなさい」と云う侘び寂びとはかけ離れた大雑把さが200年の江戸の暖簾の重みなのだろう。

リトル小岩井【スパゲッティ・大手町】 [江戸グルメ応援歌]

この異常な暑さに対抗するために「油ギットリのスパゲッティが食いたい」と年甲斐も無く思い、いざ古巣の大手町へ![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

大手町本店勤務の新入社員時代から40年近く小生の腹を満たしてくれたスパゲッティ専門店でロメスパの元祖と呼ばれる『リトル小岩井』である。足繁く通った80年代には「ロメスパ」なる言葉は無かったと記憶するが、最近になってこれは路面スパゲッティの略であり、気楽に立ち寄れる焼きスパゲッティ屋のことと知る。故にイタリアンの「パスタ」とは全く違う代物なのだ。ほぼ、立ち食い蕎麦に近い回転率の高さを誇り、当時から人気店ではあるが、行列嫌いの小生でも十分に耐えうる待ち時間で入店できるのもお気に入りだ。

当日も店前に5人の行列があったが10分待たずに席に着く。12名分のテーブル席だが、未だにソーシャル・ディスタンスを守っており、対面座席禁止、現在は6名で満席となる。行列中に予めオーダーを取る方式も昔のままで、座ると同時にキャベツの酢漬けの小皿が出され、3分以内に熱々のスパがやって来る。本日は『醤油バジリコ大盛』+『別盛(酢漬けキャベツの大盛)』の懐かしの定番で攻める![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

昭和レトロなポリエチレンの皿が愛らしい。スプーンは存在せず、「箸立て」に無造作に詰め込まれた大きめのフォークを取り出して使用する。何だか小学校の給食を思い起こさせてくれる。イタリアンのバジリコパスタとは爽やかなバジルと小麦の香りを愉しむ一品だが、当店の醤油バジリコは、大葉の切れ端が入ってはいるものの、その香りは強い醤油ニンニク味に勝てる訳が無く、太麺に豚肉・海老・玉ねぎ・ピーマン・マッシュルーム・トマトがギトギト油で見事に絡まったまさに訳の分からん逸品に仕上がっている。この雑多感が堪らん旨味を呼び起こすのだ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) 中盤から粉チーズをかけ味変、ラストスパートにはタバスコでダッシュだ

中盤から粉チーズをかけ味変、ラストスパートにはタバスコでダッシュだ![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif) 最近は食欲は衰えずとも大食いが出来ない老体に陥ったが、此処の「大盛り」はまだ十分食える。完食時間10分以内が小生の健康バロメーターだ。

最近は食欲は衰えずとも大食いが出来ない老体に陥ったが、此処の「大盛り」はまだ十分食える。完食時間10分以内が小生の健康バロメーターだ。

こちらもおすすめ『ナポリタン大盛り=ナポダイ』(3年前の画像)

3年前のコロナ禍に伺った折には、昔のスタッフが何人かいらしたが、この日は顔馴染みの店員さんは誰もいなかった。少々寂しい気になったが、この真夏にフライパンを一日中振り続ける激務を思えば致し方無いのかも知れない。小生と同様に調理人にも同じ40年の月日が流れているのだ。ただ、大盛りも食えない爺いになっても、この店がある限りはたまに伺いたいと思った。若き血潮を思い出したい時に...

小生より若干年上の1958年竣工の大手町ビルはリノベーションを繰り返しながら、未だに現役バリバリで、大手町の真夏の夜を厳かに見守っていた。

ボナール【喫茶・御徒町】 [江戸グルメ応援歌]

ニコチン&カフェイン中毒である還暦親父にとって最近のコーヒーショップは敷居が高い。20世紀末にスタバが黒船襲来の如く現れ、禁煙を謳う喫茶店の走りとなった。「煙草を吸えない『喫』茶店とはなんたることじゃ!」と憤った愛煙家達も2020年の受動喫煙防止条例によりトドメを刺され、屋内外で喫煙場所を探す迷える子羊と化したのであった。既に「喫茶店」は死語となり、「コーヒーショップ」の店内の片隅の喫煙ルームで肩を寄せ合い、立ち飲みならぬ立ち吸いをする我々は、時代に取り残された自分を恨みつつ何時か政府転覆を目論む少数民族の同志なのである![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

紫煙を纏い苦味走った自称ナイスガイも、今の世の中ではヤニ臭い人迷惑な爺いに成り下がったが、それでも真の「喫茶店」も求めて今日も街を彷徨う![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif)

感動的な喫茶店に出会う![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

仙台日帰り出張の帰りに上野で独り飯を食べた後に立ち寄った「喫茶店」だ。以前紹介した、どら焼きの銘店「うさぎや」の並びにあり、馬鹿でかい看板から存在は知っていたが、食後の一服を求めて初の入店だ。(当然、喫煙OKシールは確認済み)

店先には手入れの行き届いた季節の花々が並び、ウインドー越しには洒落たカップアンドソーサーが飾られている。店内は、吹き抜けのカウンター奥に着席スペースがあり、半地下が禁煙、中2階が喫煙エリアと分煙方式だ。19時過ぎで先客無し、迷う事なく中2階に進み、マンデリンとモンブランのセットを注文した。中2階からマスターと思しき男性がカウンター内で豆を挽いているのが見える。天井の梁は重厚な古木を使用しているようで、壁に飾られた色とりどりのカップとの対比が美しくなんとも嬉しい。客席は贅を尽くしたというよりは、アイボリー色にシックにまとめられており、鏡と絵画がアクセントになっている。このオーナーのセンスは私好みだ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

丁寧に淹れらたコーヒーは絶品だった。今流行りの浅煎りコーヒーには全く興味の無い私にとって、苦味がしっかり乗りつつ酸味少なめの中煎り以上の豆が好物なのだが、ここのマンデリンほど全く雑味が感じられない珈琲は驚きだった。苦味も甘味も香りもしっかりしているのに重くなく、優しいまろやかさが口いっぱいに広がる。珈琲に初めて『新鮮さ』を感じた瞬間だった。ケーキは自家製か専門店からの仕入れかは不明だが、アクセントにソースを添え、花を飾る手間を加え、美しい皿の上で一際輝いて見える。

和栗の甘味とマンデリンの苦味を噛み締めた後にマルボロで一服![[喫煙]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/66.gif)

![[喫煙]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/66.gif)

![[喫煙]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/66.gif)

〜嗚呼、至福のひととき〜

マスターの珈琲への直向きな姿勢が感じられ、器や内装への拘りが大変心地よい。帰り際に店先の花のお裾分けにとひと鉢まで頂いてしまった。花壇の花を常に入れ替えており、盛りが近い花からお客に無料でプレゼントしているらしい。創業1950年の老舗だ。上野の一等地で、この商売パターンでは経営が楽とは思えず、もしかすると自社ビルオーナーの趣味の域の店なのかと勝手に思いを巡らせてしまう。とはいえ、最高の「喫茶店」との出会いに感謝の1日だった。常に通いたいサテンがようやくできた![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

梅むら【甘味・浅草】 [江戸グルメ応援歌]

知る人ぞ知る甘味の銘店である。

浅草仲見世通りの裏手に在る江戸時代からの老舗「梅園」も有名であり、此処の「あわぜんざい」は私は大好物ではある。だが、ビルに建て代わり全国展開する梅園と違い、昭和のおしるこ屋さんの風情を残した「梅むら」の親子2代に亘る手作りの味には何にも代え難い魅力がある。

観音裏から東に歩き、浅草見番の辺りに来ると人通りもまばらとなり、繁華街の喧騒を忘れさせてくれる。花街の名残りで元々料理屋が多い地域なのだが、最近は洒落たレストランや洋菓子店が次々と出店し、新旧、百花繚乱のグルメの町に変貌し始めている「ディープ浅草」の一角にひっそりと「梅むら」は佇んでいる。

お店の存在は昔から知ってはいたが、入った事は一度も無かった。実は昨年にネット配信の「さぼリーマン甘太郎」と云う尾上松也主演のドラマにハマった。「孤独のグルメ」の甘味版パロディだが、小生好みのスイーツが目白押し![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif) その第3話に「梅むら」が登場し、居ても立っても居られなくなり翌週には訪れていた。

その第3話に「梅むら」が登場し、居ても立っても居られなくなり翌週には訪れていた。

コロナ自粛期間中に、40年前のエレキギターを修理してもらったギターリペアショップのすぐ側で、注意しなければ通り過ぎてしまう位の存在感の「梅むら」とご対面だ。観光客で混雑するであろう昼間は避けて、雨まじりの土曜日夕方に訪れたら先客はゼロだった。15名ほどで満席になるであろう狭い店内のカウンターに座り、品書きを一瞥するも当然のように『豆かん』を注文する。あんこ大魔王を自称する小生が敢えてこれを注文したのは、梅むらが「豆かんてん」発祥の店と呼ばれているからだ。

圧倒的な豆の迫力![[どんっ(衝撃)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/161.gif) そして赤えんどう豆・寒天・黒蜜のみの究極の潔さ

そして赤えんどう豆・寒天・黒蜜のみの究極の潔さ![[むかっ(怒り)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/152.gif) ロックに例えるならば、ギター・ベース・ドラムスの屈強のトリオ演奏だ。兎に角、豆が美味すぎる

ロックに例えるならば、ギター・ベース・ドラムスの屈強のトリオ演奏だ。兎に角、豆が美味すぎる![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif) 生まれて今日まで、あんみつや豆大福に紛れて引き立て役に徹した豆を何万粒食べたかは定かでないが、この豆の食感・旨味は別格だ。先代から引き継がれた丁寧な仕事で炊き上げられたえんどう豆は、黒ダイヤのように輝き、大地と太陽の恵みそのものの味がする。これに母なる海の幸の寒天の冷たい口当たりと豆の自然な甘さを邪魔しないギリギリの糖度の黒蜜が合わさった三位一体の攻撃に小生はイチコロであった。餡子無しで味わえる究極の甘みに出会える銘店だ。と言いながら、二週間後には「あんみつ」もしっかり食したあんこ親父でございました

生まれて今日まで、あんみつや豆大福に紛れて引き立て役に徹した豆を何万粒食べたかは定かでないが、この豆の食感・旨味は別格だ。先代から引き継がれた丁寧な仕事で炊き上げられたえんどう豆は、黒ダイヤのように輝き、大地と太陽の恵みそのものの味がする。これに母なる海の幸の寒天の冷たい口当たりと豆の自然な甘さを邪魔しないギリギリの糖度の黒蜜が合わさった三位一体の攻撃に小生はイチコロであった。餡子無しで味わえる究極の甘みに出会える銘店だ。と言いながら、二週間後には「あんみつ」もしっかり食したあんこ親父でございました![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

錦糸町中華そば さん式【拉麺・錦糸町】 [江戸グルメ応援歌]

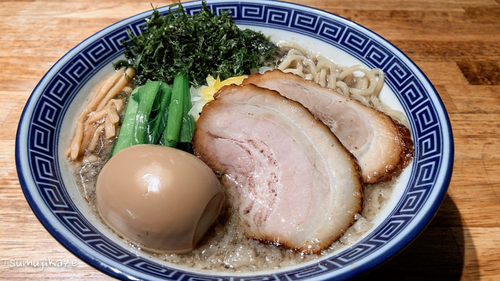

常連のシネコンビルの裏に7軒ほど飲食店が軒を連ねる通りがある。自国の方が働く中華と韓国料理店が立ち並び、唯一元祖コッテリラーメンチェーン「天下一品」が気を吐く不思議なスポットだ。映画帰りに気分次第で店を選んでは空腹を満たすのが小生のパターンだ。昨年末に一店舗が入れ替わっており、看板を一瞥して「またラーメン屋かぁ」と思っていたが『烏賊背脂煮干』の文字に惹かれてフラリと先日、入ってみた。そして最近では病み付きの店になった![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

拉麺業界は、鶏ガラ・豚骨の定番から煮干鰹節の和風だし、それらのブレンドに飽き足らず、あらゆる食材のエキスを抽出し独自のスープを創造する大競争時代に突入して久しい![[どんっ(衝撃)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/161.gif) ラーメン激戦地の錦糸町だけでも、鴨・真鯛・牡蠣・帆立などを素材にした店が結構繁盛している。そして今回の烏賊出汁ラーメンも絶品だった

ラーメン激戦地の錦糸町だけでも、鴨・真鯛・牡蠣・帆立などを素材にした店が結構繁盛している。そして今回の烏賊出汁ラーメンも絶品だった![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

スープをゴグッと飲み込む。確かに烏賊じゃ、イカの一夜干しの味じゃ![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif) 縁日の安っぽいイカ焼きとは違い、上品かつ濃厚な烏賊の風味が押し寄せてくる。しかもイカ独特の臭みが感じられない。小生は釣り好きでもあるが、船上で戴く釣れたてのスルメイカの肝で作った塩辛を彷彿させる。大阪のお好み焼きの如く、ここに豚の背脂が加わり、初体験のイカ豚スープの完成だ。もっちり中太縮れ麺との絡みも抜群で麺を啜る度に刻み海苔が海の香りを届けてくれる。あっという間に平らげて、スープと卵半分だけ残して「替え玉」を注文だ

縁日の安っぽいイカ焼きとは違い、上品かつ濃厚な烏賊の風味が押し寄せてくる。しかもイカ独特の臭みが感じられない。小生は釣り好きでもあるが、船上で戴く釣れたてのスルメイカの肝で作った塩辛を彷彿させる。大阪のお好み焼きの如く、ここに豚の背脂が加わり、初体験のイカ豚スープの完成だ。もっちり中太縮れ麺との絡みも抜群で麺を啜る度に刻み海苔が海の香りを届けてくれる。あっという間に平らげて、スープと卵半分だけ残して「替え玉」を注文だ![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif)

なんだか、九州ラーメンの替え玉と違う。机上のメニューを良く読むと、『そのまま食べられる替え玉』と書いてある。『良くかき混ぜて食すべし』に従ってみる。いわゆる汁なしラーメンだが、玉ねぎと粉末だしが効いた和風味だ。今度はストレート細麺なので先のラーメンとの食感とまるで違う。更に酢や一味をかけたり、烏賊スープにつけたり、個人の責任の範囲で好き勝手に食って良い替え玉なのだ。あっという間に完食![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

店内はシンプルかつ清潔感溢れ、店主夫婦と思しき二人の接客も心地よい。器や盛り付けにもセンスの良さが窺われ、店主の料理への真摯な姿勢が感じられる。「錦糸町」という地名を冠した店名は、自信の表れと共に、この地で味への飽くなき挑戦を続ける宣言ではなかろうか。これからますます楽しみなお店だ。

ブラザーズ【ハンバーガー・人形町】 [江戸グルメ応援歌]

子供たちが幼少時には、マックやモスで家族みんなで良く外食をした。

自分の子供より食べ盛りの父親は、ハンバーガー3個でも足らずポテトやナゲットを喰い漁り、カミさんから「あんたバカじゃないの、カロリーいくつだと思ってるの!しかも子供みたいにベタベタこぼして![[どんっ(衝撃)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/161.gif) 」と叱られたものだった。当時のハンバーガーは、美味しく味わうよりも空腹を満たす為に流し込む固形物に近かった。そして子離れ以降は、滅多にハンバーガーショップに立ち寄る事は無くなった。

」と叱られたものだった。当時のハンバーガーは、美味しく味わうよりも空腹を満たす為に流し込む固形物に近かった。そして子離れ以降は、滅多にハンバーガーショップに立ち寄る事は無くなった。

先日、いつものようにランチタイムに街を彷徨いていたら、真っ赤な外装のレストランの前を通った。ハンバーガー専門店であるのは承知していたが、当然のように常に素通りしていた。だが、何故かこの日に限って「何段重ねのバーガーをかぶりつきたい![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif) 」衝動に駆られてしまい、思わず入店してしまった。人形町で働き始めて3年経つが初めてのランチ経験だ

」衝動に駆られてしまい、思わず入店してしまった。人形町で働き始めて3年経つが初めてのランチ経験だ![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

内装も赤を基調にしたアメリカンな明るい雰囲気だ。テーブルは満席で、カウンター席に座る。メニューを見ると多くの種類のバーガーとお得なランチセットなどもあるが、滅多に来る事も無さそうなので、「1番のオススメはどれですか?」と店員さんに聞き、少々割高だがお店一押しの商品を注文してみた。

なかなかの迫力である。そして食べ方がわからない...と、メニューと共に食べ方ガイドが置いてあったので、見よう見まねで実践だ。ナイフとフォークを使っての上品マナーも書いてあったが、ここは店オススメの紙に包んでのかぶりつきしかない![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif)

『美味い![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) 』

』

初めて知るハンバーガーの複雑な旨味が喉元を流れる。トマト・レタス・タマネギの野菜のフレッシュ感に濃厚なバーベキューソースに包まれたチーズがけのパティとベーコンから溢れる肉汁が絡まる味のハーモニー。とそこにパイナップルの甘味が後からいい具合に追いかけてくる。小生は、主食とデザート完全分離派であり、酢豚に入ったパインやアボガド寿司は絶対に許せない主義だが、これは許す![[ひらめき]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/151.gif) 多分、紙に包んでのかぶりつきだからこそ味わえる食感だと思う。中身が溢れない程度に押し潰し、上から下までの具材が全てが口に入るように一気に頬張るのが秘訣のようだ。ナイフ・フォークでお洒落に食しては未知の領域には踏み込めないであろう。

多分、紙に包んでのかぶりつきだからこそ味わえる食感だと思う。中身が溢れない程度に押し潰し、上から下までの具材が全てが口に入るように一気に頬張るのが秘訣のようだ。ナイフ・フォークでお洒落に食しては未知の領域には踏み込めないであろう。

店内の雰囲気同様に従業員の接客も明るくフレンドリーで非常に小気味良い。ソースをネクタイにこぼしていたのに気づき、食後にハンカチを濡らして必死に落としていたら、店員さんがシミ落とし液をスッと貸してくれた。子供じみた爺さんにも優しいサービスだ![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) 勢いで飛び込んだ店での新鮮なランチタイムに感謝の1日だった。

勢いで飛び込んだ店での新鮮なランチタイムに感謝の1日だった。

その夜、TVで「マツコの知らない世界」を見ていたら、なんとハンバーガー特集だ。しかも昼間の店が紹介されているではないか![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif) 「ブラザーズ」は知る人ぞ知るハンバーガーの老舗で、多くの職人を輩出している銘店なのだそうだ。この図ったような偶然をカミさんに自慢したら、「アンタ、ところで何個食べたの?」と責められる始末だ。暴食家を卒業した自称美食家親父は切々とハンバーガーの魅力を女房に伝えるのであった。

「ブラザーズ」は知る人ぞ知るハンバーガーの老舗で、多くの職人を輩出している銘店なのだそうだ。この図ったような偶然をカミさんに自慢したら、「アンタ、ところで何個食べたの?」と責められる始末だ。暴食家を卒業した自称美食家親父は切々とハンバーガーの魅力を女房に伝えるのであった。

そして2日後の夜。仕事帰りに同じ店でハンバーガーを頬張る親父の姿が...