4年ぶり [寫眞歳時記]

隅田川花火大会が4年ぶりに開催された

コロナ禍以前の前回を思い起こす

認知症を患ったとはいえ母は元気だった

1歳の初孫は爆音に驚き泣きじゃくっていた

初めて彼氏を連れてきた長女に狼狽えを隠せない父親とは小生のことだ

今年は例年以上に凄い人出だ

マンションの隙間からギリギリ見える秘密の場所を一家で陣取る

母の姿はすでに無いがヤンチャ盛りの孫がひとり増えた

腹ぼての長女を旦那が気遣っている

月日の移ろいを噛み締めながら

夜空に開く大輪の花に家族安寧の願いを込める

一気にビールを飲み干す歳取らぬ女房に微笑みかけて

孫の相手しながらでは、写真の本気撮りは不可能なので、初めて動画に挑戦。

情け無いピントズレまくりのフィナーレの瞬間![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

リトル小岩井【スパゲッティ・大手町】 [江戸グルメ応援歌]

この異常な暑さに対抗するために「油ギットリのスパゲッティが食いたい」と年甲斐も無く思い、いざ古巣の大手町へ![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

大手町本店勤務の新入社員時代から40年近く小生の腹を満たしてくれたスパゲッティ専門店でロメスパの元祖と呼ばれる『リトル小岩井』である。足繁く通った80年代には「ロメスパ」なる言葉は無かったと記憶するが、最近になってこれは路面スパゲッティの略であり、気楽に立ち寄れる焼きスパゲッティ屋のことと知る。故にイタリアンの「パスタ」とは全く違う代物なのだ。ほぼ、立ち食い蕎麦に近い回転率の高さを誇り、当時から人気店ではあるが、行列嫌いの小生でも十分に耐えうる待ち時間で入店できるのもお気に入りだ。

当日も店前に5人の行列があったが10分待たずに席に着く。12名分のテーブル席だが、未だにソーシャル・ディスタンスを守っており、対面座席禁止、現在は6名で満席となる。行列中に予めオーダーを取る方式も昔のままで、座ると同時にキャベツの酢漬けの小皿が出され、3分以内に熱々のスパがやって来る。本日は『醤油バジリコ大盛』+『別盛(酢漬けキャベツの大盛)』の懐かしの定番で攻める![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

昭和レトロなポリエチレンの皿が愛らしい。スプーンは存在せず、「箸立て」に無造作に詰め込まれた大きめのフォークを取り出して使用する。何だか小学校の給食を思い起こさせてくれる。イタリアンのバジリコパスタとは爽やかなバジルと小麦の香りを愉しむ一品だが、当店の醤油バジリコは、大葉の切れ端が入ってはいるものの、その香りは強い醤油ニンニク味に勝てる訳が無く、太麺に豚肉・海老・玉ねぎ・ピーマン・マッシュルーム・トマトがギトギト油で見事に絡まったまさに訳の分からん逸品に仕上がっている。この雑多感が堪らん旨味を呼び起こすのだ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) 中盤から粉チーズをかけ味変、ラストスパートにはタバスコでダッシュだ

中盤から粉チーズをかけ味変、ラストスパートにはタバスコでダッシュだ![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif) 最近は食欲は衰えずとも大食いが出来ない老体に陥ったが、此処の「大盛り」はまだ十分食える。完食時間10分以内が小生の健康バロメーターだ。

最近は食欲は衰えずとも大食いが出来ない老体に陥ったが、此処の「大盛り」はまだ十分食える。完食時間10分以内が小生の健康バロメーターだ。

こちらもおすすめ『ナポリタン大盛り=ナポダイ』(3年前の画像)

3年前のコロナ禍に伺った折には、昔のスタッフが何人かいらしたが、この日は顔馴染みの店員さんは誰もいなかった。少々寂しい気になったが、この真夏にフライパンを一日中振り続ける激務を思えば致し方無いのかも知れない。小生と同様に調理人にも同じ40年の月日が流れているのだ。ただ、大盛りも食えない爺いになっても、この店がある限りはたまに伺いたいと思った。若き血潮を思い出したい時に...

小生より若干年上の1958年竣工の大手町ビルはリノベーションを繰り返しながら、未だに現役バリバリで、大手町の真夏の夜を厳かに見守っていた。

『小説家の映画』 [上映中飲食禁止]

ミニシアター系から沁みた作品を![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

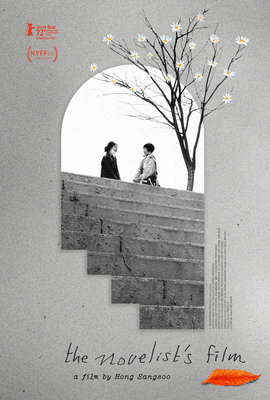

『小説家の映画』

ホン・サンス監督作は初見なのだが、ベルリン国際映画祭3年連続受賞も頷ける示唆に富んだ佳作であった。序盤から取り留めのない会話が延々と続くモノクロ作品に戸惑うが、時間の経過と共に引き込まれ登場人物に同化している自分に気付く。

執筆から遠ざかっている著名な小説家ジュニ(イ・ヘヨン)が、ソウル郊外の後輩を訪ねた帰路に偶然出会う人々との交歓を描く。何気無い会話の応酬から各人物の人柄や哲学が垣間見える。演技と思わせない俳優陣の自然な演技と緻密に計算された台詞廻しは、ホン監督の真骨頂と思われるが、この空気感は独特であり非常に心地よい。

以前から苦手意識のあった映画監督とその妻に偶然出会い、気乗りしないまま公園の散歩に付き合うジェニ。会話も微妙に噛み合わず我慢も限界の時に、独りで歩く大女優のギルス(キム・ミニ)と擦れ違う。第一線を退いたと言われる彼女を監督から紹介され、ジェニは初対面ながら好感を持つ。ギリスにしつこく出演を請う監督に対し、ジェニは遂に得意の口撃で一蹴し、意気投合した二人は食事をすることになるのだった。初めて出会っても何となく本音で話せてしまう人間の相性の不可思議さが滲み出て来る。料理を楽しみながら、ジェニは小説が書けなくなった心情を吐露し、唐突に「貴方を主演に映画が撮りたい」とギリスに提案する。即答を避ける彼女だが、連絡の入った近所の友人宅にジェニを誘うのだった。

向かった先は、なんと午前中にジェニが伺った後輩が営む本屋だった。後輩の恩師である詩人も招かれており、彼とジェニは若き頃に一度だけ男女の関係を結んでいた。偶然の巡り合わせに驚きながらも、酒盛りが始まりマッコリ瓶が6、7本と空いていく。禁酒中と言っていたギリスも杯を煽り、饒舌になって行く。差し障りの無い世間話から芸術論まで、どこの宴席でも見かける景色だが、その中に人間関係の相性と強弱が透けて見える...緻密な演出![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

場面は街の小さな映画館。ジェニの映画が完成し、主演ギリスを招いての試写会だ。ジェニは、一緒に観るのは恥ずかしいと、会場にジェニ独りを残してビルの屋上へと姿を消す。スクリーンには、野の花を摘んで満面の笑みを浮かべる往年のスターの素顔が映し出されていた。そして屋上の隅で満足げに煙草を吸う小説家の姿が見え隠れするのであった。

執筆から遠ざかった小説家と引退同然の大女優が偶然に出会う。お互いの葛藤を語り合うのに長い時間は必要なかったのは、二人の魂が一瞬で触れ合ったからだ。過去の名声に縛られたままの芸術家が、予期せぬ組み合わせによりお互いを触媒の如く刺激し合い、次の高みに踏み出す様を描く。偶然の出会いが織りなす人生の素晴らしきこと、そんな邂逅が生み出す新しき世界を、ホン監督は我が事のように表現したのかも知れない。

歳を重ねるごとに親友が出来にくいという。一つの理由は、他人への興味が次第と薄れているからだろう。還暦過ぎても未だ見ぬ自分がいるはずだと信じる万年青年の小生は、食い物よりも人間にアンテナをもっと伸ばさねばと反省するのであった![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

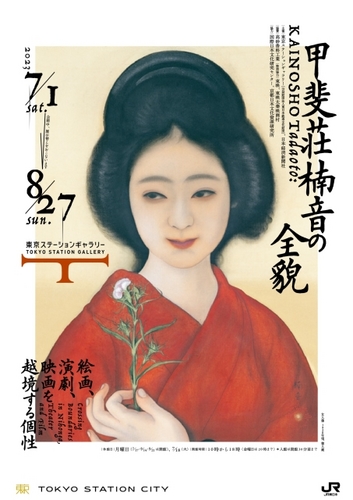

『甲斐荘楠音の全貌』 [上映中飲食禁止]

「甲斐荘楠音」と云う名の芸術家は全く知らないのだが、キテレツな名前とポスターのアンニュイな女性絵画に食指が動き、東京ステーションギャラリーに来た。東京駅でも八重洲口は年中通るのだが、丸の内北口は久しぶりだ。

何気に通り過ぎているが、北口改札の復元された天井ドームをじっくり眺めていると見惚れてしまう。東京駅の見どころは他にも万華鏡の如くとりどりなので、後日じっくり攻めるとして本日は美術展なのである![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

甲斐荘楠音(かいのしょうただおと)・・・楠木正成の末裔と言われる一族に生まれ、大正から昭和にかけて活躍した日本画家と映画人の顔を持つ芸術家だ。彼の描く官能的な女性は一躍人気を博したが、滲み出る深きデカダンスが画壇では賛否両論の的にもなったと云う。

横櫛(1916年)

躍る女(1920年)

同じ大正ロマンに括られるとはいえ竹久夢二の退廃さとは根本的に違う。彼の描く美女の微笑みは『モナリザ』や古代ギリシャのアルカイク・スマイルに近い普遍的な幸福感を湛えつつ、決して男は開けてはならない情念の塊を孕んでいるようにも見える。

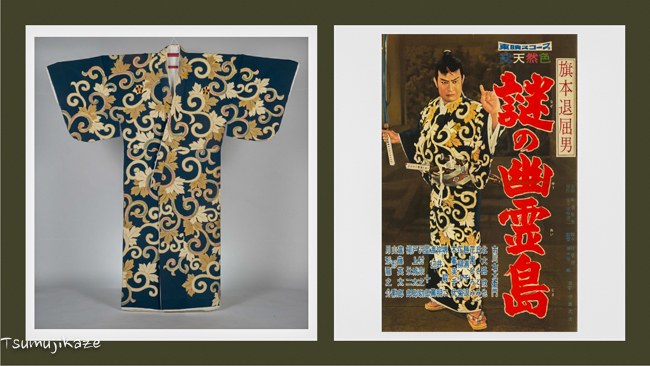

人気作家となった楠音だったが、画壇内での確執から強烈な個性の輝きを徐々に失い始め、映画監督・溝口健二との出会いを契機に映画界に転身する。以降約20年間に亘り、時代風俗考証家として活躍し、特に衣装デザイン面では彼の稀有な感性が遺憾無く発揮され、海外でも高く評価された。200本以上の参加作品の中でも『旗本退屈男』シリーズの衣装は彼抜きでは成立しないと言われた。市川右太衛門の派手派手な衣装のほとんどが彼の手によるもので、その一部が展示されていた。絵画のみならず、見る者を一目で引き込む斬新なデザインの力に圧倒される。当時の映画がモノクロだったなんて勿体無い![[パンチ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/153.gif) (宣伝用にチラシだけカラーなのだ)

(宣伝用にチラシだけカラーなのだ)

溝口監督が死去し映画界を去った彼は再び絵画の道に戻る。晩年は健康を害し制作数は極端に減るが、映画転身前の作風から毒が抜けたような清廉な美しさに目を奪われた。大作「虹のかけ橋」の制作期間は1915年から1976年だ。楠音は映画転身中も少しづつ筆を入れ、何度も花魁の顔を描き変えたと云う。そして辿り着いた「女の美」の境地。

展示の最後は未完の屏風絵「畜生塚」である。この作品も制作を始めたのは1915年。20名の女性の下絵までしか描ききれておらず、顔と黒髪のみ彩色が施されている二人だけの表情が無情に際立つ。生涯をかけて美を追い求める芸術家の凄みの一端を見た思いだ。まさに甲斐荘桐音と云う一般には知られない芸術家の真髄を見せてくれた充実の展覧会だった。

明治期開業時の赤煉瓦を見ながら会場を跡にする。

魅惑の神田須田町を歩く③ [寫眞歳時記]

須田町2丁目の柳原通りから神田川沿いを歩き、1丁目の飲食街に戻ってみる。

この店に伺ったのは、前々回に載せた『まつや』同様に40年前のバイト学生の頃の一回きりだ。そば通なら誰でも知る江戸藪蕎麦御三家のひとつと云われる明治13年創業の『かんだやぶそば』である。蕎麦屋のくせに来る者を選り好みするような重厚な門構えを通り、格式の高そうな店内の雰囲気に威圧されながら、つむじ風青年は、せいろを1枚注文するのだった。正直、味は覚えていない。ただ、やたらと蕎麦つゆが辛く、麺が少なく、値段が高かった印象が残る。

10年前に関東大震災後に再建された木造店舗が焼失し、当時のニュースでも大々的に取り上げられたが、翌年には無事再建。今や燦然と輝く東京蕎麦のブランドとして連日、全国からの観光客が店前に長蛇の列を成している。そして今回、小雨降る夕刻に先客が居ないことを確認し40年ぶりに再訪してみた。店内は厳かさよりも清潔感が際立ち、バリアフリー化されていた。学生時代に感じた圧迫感は微塵も無い。これは私が歳とったせいかもしれんが。窓際のカウンター席に案内され、量が少ないのを承知していたので、せいろを2枚注文する。これは社会人の余裕だな。

一瞬、民謡のBGMが流れたと錯覚したが、仲居さんが注文された品を謳うように厨房に伝えている声だった。店奥に帳場があり、大旦那と若女将と思しき二人が並んで切り盛りしている。嗚呼、思い出したこの雰囲気、これが老舗の暖簾か![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

少し緑がかった蕎麦が清々しく、食べやすいように真ん中が盛り上がった竹すだれが嬉しい。うん、喉越しの良い蕎麦だ、つゆは昔通りに関西人ビックリの超辛めだ。小生は蕎麦マニアでは無く、味わうというよりは気持ちよく啜れれば「うめぇ蕎麦」なので、老舗伝統の味など分からんが、その意味では美味い蕎麦だった。高めの値段設定は、非日常を味わせてくれる暖簾代として割り切ろう。

最近、江戸っ子の本当の蕎麦の食べ方がレクチャーされたりしているが、気の短い当時の江戸の職人がつゆをあまり付けずに啜ったのが「粋」だと勘違いされただけで、「こちとらも江戸っ子でぇ、好きに食えばいいんだよ!」が小生の持論である。元々、寿司と蕎麦は江戸期のファーストフードであり、格好つけて喰うもんではないのだ![[パンチ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/153.gif)

そして向かいに見えるビルに『ショパン』がある。昭和8年に開業した音楽喫茶の体裁を今でも守る老舗喫茶店だ。昭和61年に現在の場所に移転して来たが、薄暗い店内は創業当時の調度品とステンドグラスが飾られ、ショパンの調べが終日鳴り響いている。高額な音響システムを使用している訳ではなく、小さなスピーカーから会話の妨げにならぬBGM的な風情だ。そして売り切れ必須のアンブレス(餡子のホットサンド)をやたら濃い目の珈琲で流し込めば、戦前のエセ文化人みたいな背徳気分に浸らせてくれる![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) これで喫煙可なら、つむじ風禁断サテンの殿堂入り間違いなしだ。

これで喫煙可なら、つむじ風禁断サテンの殿堂入り間違いなしだ。

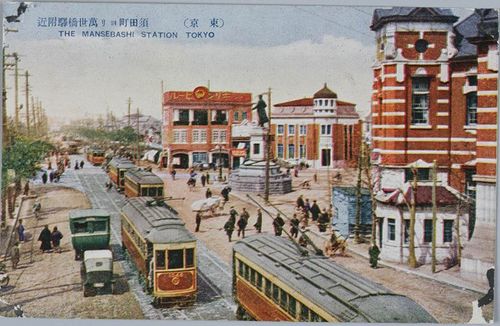

神田川に並行してJR中央線(総武線)の高架が延々と続いている。赤いレンガが時代を感じさる。この辺りには昔、「交通博物館」があり、幼少の頃に親に何度か連れられてきた記憶がある。更に遡れば、博物館と繋がって旧国鉄の駅舎が此処に存在したのである。

『万世橋駅』が開業したのは明治45年。東京から甲府を経由して名古屋を結ぶ中央本線のターミナル駅として、上野駅、新橋駅と並ぶ東京を代表する駅だった。赤煉瓦作りの駅舎は東京駅と同じ設計者・辰野金吾による豪華なもので、路面電車のターミナルとしても大いに賑わったと云う。連雀町(須田町)の繁栄には交通の利便性も大きく関わっていたのだ。

魅惑の神田須田町を歩く② [寫眞歳時記]

靖国通りと中央通りが合流する須田町交差点に一際風格を備えたビルが聳え立つ。

大阪の繊維卸売業・鷹岡株式会社の東京支店として昭和10年に竣工された5階建のビルだ。明治18年創業時の国産羅紗開発以来、現在も紳士服地販売をアジア圏中心に展開している。御影石とスクラッチタイルを組み合わせた外壁、浮き出しの社名看板、正面玄関上部のモニュメント等々、昭和モダニズムに溢れている。

『まつや』のあるブロックから中央通りを渡り山手線のガードをくぐる。不可思議な自販機置き場を過ぎ、柳原通りに出ると都内でも有名な看板建築に出会える。

『岡昌裏地ボタン店』は明治30年に古着屋でスタートし、戦後に裏地やボタンを扱う専門店となった。昭和3年に再建された店舗と共に商売も現役続行中である。店内を覗けば、ほぼ間違いなく店主と思しき白髪の男性が座っているはずだ。銅板張りの錆びた藍色が何とも味わい深く哀愁漂う。

明治20年創業の『海老原商店』も服飾問屋であり、岡昌と同じ昭和3年に現店舗が完成した。設計者の粋なセンスを感じさせる和洋折衷の外観は、当時のハイカラ文化から生まれた日本デザインの秀逸さを物語る。現在はアート・スペースとして若き芸術家に解放され、日時によって内部も見学可能だ。本業の継続はならずとも、現オーナーが引き継いだ貴重な資産の改修・保存に力を入れ、新しい命を建物に吹き込んだ。この日は、正面玄関で「集約されないパフォーマンス」という前衛ダンスが上演されていた。

明治後期から戦後までこの地域一帯は繊維問屋が軒を連ね、行き交う人々の波が途切れる事が無かったと云う。今もなお残る数少ない建物達が、往時の喧騒を想い起こしてくれる。柳原通りの岡昌の斜向かいには小さな社があった。室町時代に江戸城近くで創建し1659年に此の地に移された「柳森神社」だ。此処には徳川綱吉の生母・桂昌院が建てた福寿神が祀られている。八百屋の娘でありながら3代将軍家光に見初められ次期将軍の母となった「お玉」が「他を抜いて輿に乗った」ことが「玉の輿」の語源となり、それにあやかり「たぬき」が崇められ始めたと云う。江戸期から多くの参拝者が御利益祈願にこの狸様に訪れたのだ。お稲荷様のお使いである狐や神前を守護する狛犬を奉るのは知るが、狸を祀るのは珍しいかもしれない。

『君は放課後インソムニア』 [上映中飲食禁止]

不純な自分が恥ずかしくなる清廉さ![[ハートたち(複数ハート)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/139.gif)

石川県七尾市にある九曜高校1年生の中見丸太(奥平大兼)は、不眠症に悩んでいたある日、学校の使われていない天文台を見つける。そこには同じクラスの曲伊咲(森七菜)がいた。伊咲も夜に眠ることができず、昼休みなどに天文台で眠っているという。不眠症という共通点を持つ二人は、天文台で一緒に昼寝をしたり、眠れない夜には二人で散歩をしたりするようになる。(シネマトゥデイより)

原作漫画、アニメ作品ともに未鑑賞だ。学園恋愛ドラマの範疇だが、不眠症の男女高校生が紡ぐ、いじらしいまでの恋のメロディ。今時のティーンエイジャーならもっとフェロモンが出して然るべきだが、この二人からはそれが全く感じられない。奥平大兼と森七菜の一片の曇りも無い爽やかはまさに昭和の香り、森田健作と早瀬久美を爺いは彷彿してしまう〜俺は男だ〜

滅多に観ないジャンルだが、舞台が祖父の生まれ故郷の石川県七尾市であり、天体写真が重要なテーマというのにもそそられて、日本橋コレド室町へ![[目]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/84.gif)

石川県七尾市にある九曜高校1年生の中見丸太(奥平大兼)は、不眠症に悩んでいたある日、学校の使われていない天文台を見つける。そこには同じクラスの曲伊咲(森七菜)がいた。伊咲も夜に眠ることができず、昼休みなどに天文台で眠っているという。不眠症という共通点を持つ二人は、天文台で一緒に昼寝をしたり、眠れない夜には二人で散歩をしたりするようになる。(シネマトゥデイより)

原作漫画、アニメ作品ともに未鑑賞だ。学園恋愛ドラマの範疇だが、不眠症の男女高校生が紡ぐ、いじらしいまでの恋のメロディ。今時のティーンエイジャーならもっとフェロモンが出して然るべきだが、この二人からはそれが全く感じられない。奥平大兼と森七菜の一片の曇りも無い爽やかはまさに昭和の香り、森田健作と早瀬久美を爺いは彷彿してしまう〜俺は男だ〜

校舎の屋上に天文台まで持つ天文学部だが、この何年か部員が集まらず休部中だ。ある日、丸太(ガンタ)と伊咲は偶然この部室を見つけ出会ってしまう。不眠症の秘密を明かし合った二人は、放課後に昼寝の安息の場所として此処で落ち合うのが日課になって行くのであった。悩みを共有した二人の秘密の場所だったが、保健の教師・倉敷(桜井ユキ)にバレてしまい万事休す。天文学部顧問だった彼女に、実績を出して正式にクラブを復活できれば部室の使用を認めると言われ、丸太は必死に作戦を練るのだった。ひとつは市民を集めた観測会であり、もうひとつは天体写真コンテストの入選だ。

奥平大兼は、素顔は結構なナイスガイだが黒縁メガネとボサボサ髪の効果で、ネクラな高校生になり切る。21歳の森七菜は、持ち前の童顔を活かし奔放な演技で、少々小太りの若さ漲る女子高生に若返りだ。色気ゼロの二人には濃厚なラブシーンが似合う訳もなく、お互いが徐々に惹かれ合って行く姿は、絵に描いたような「小さな恋のメロディー」文科省推薦だ。そんな純粋無垢には無縁の爺いはフェロモン濃度の高そうな他の協演陣に眼を向ける。まず、伊咲の同級生役でモデル出身の新人女優達が青い色香を振り撒く。

特にショートヘアの安斉星来の目力とプロポーションに小生の触手が動く。更に、姉役の工藤遥が元モー娘の底力を見せつけ、脚線美とへそ出しルックで大人の色気を魅せる。だが一番印象深かったのは、天文学部OG役の萩原みのりだ。「佐々木、イン、マイマイン」「街の上で」の脇役でアンニュイな個性を魅せてくれたが、本作でも独特の存在感を放っていた。今後も楽しみな女優だ![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif)

クラスメイト達の協力を得て、ペルセウス座流星群観測会を開催する運びとなったが、当日はまさかの大雨に見舞われ中止となる。大きな目標を失った丸太だったが、一念発起し、コンテスト入選を目指して撮影旅行に出ることを決意する、もちろん伊咲を連れて。だが、実は彼女は生まれながらに心臓に障害を抱えているのだった...

不治の病と闘うヒロインとのラブロマンスなど典型的な御涙頂戴の設定のはずだが、本作はその常識を完全に打ち砕く。否応ない別れは無く、奇跡も起きなければ、主人公が空に向かって絶叫もしない。ゆえに観客席からの鬱陶しい啜り泣きも一切聞こえない、ある意味稀有な作品で私的には非常に心地よいのである。繁華街はあるけれど少し走れば里山が迎えてくれる七尾市の何気ない日常の中で、そこで暮らす若者達のいじらしいまでの青春の葛藤を優しく炙り出して行く。二人を迎えるゴール地点・能登町真脇遺跡の満天の星が、宇宙の塵ほどのちっぽけな存在の若い恋人達の無限の可能性にエールを送っているようだ![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

昭和の王道青春ドラマを彷彿させる本作は、Z世代向きというよりは、汚れ疲れ切った爺婆世代にこそ相応しい作品かもしれない。「あの頃」の「あの気持ち」が蘇ってくること間違い無しだ。純粋な設定に準じた細かな描写・演出が際立ち、森七菜のはちきれんばかりの笑顔と空からこぼれ落ちそうな幾万の星が眩しい佳作であった。個人的には、エンドクレジット後のラストシーンは無いほうが余韻が深まったかなとは思うけど。

昭和の王道青春ドラマを彷彿させる本作は、Z世代向きというよりは、汚れ疲れ切った爺婆世代にこそ相応しい作品かもしれない。「あの頃」の「あの気持ち」が蘇ってくること間違い無しだ。純粋な設定に準じた細かな描写・演出が際立ち、森七菜のはちきれんばかりの笑顔と空からこぼれ落ちそうな幾万の星が眩しい佳作であった。個人的には、エンドクレジット後のラストシーンは無いほうが余韻が深まったかなとは思うけど。