麻布台ヒルズよりも飯倉交差点 [寫眞歳時記]

『麻布台ヒルズ』が開業し、連日多くの観光客が押し寄せ人気を博している。大手デベロッパー「森ビル」が構想から30年をかけて完成させた複合施設は、麻布地区一帯を飲み込んだ新しい街となり、東京の新名所ともなる。オープン時の大混雑が予想できたので、実はひと月程前に下見を兼ねて神谷町界隈を探索していた。これが意外な建物の発見が多くて楽しめたので、その時の報告を...

一番左の高層ビルがこの都度日本一の高さとなった森JPタワーだが、ヒルズの中で独特のフォルムで目を惹く低層の建物が、このガーデンプラザだ。英国のデザイナーが造ったランドスケープは巨木の根の如くビルに絡みつき、うねりながら地を這う。

ガーデンプラザ前の桜田通りに沿って南側に目を向けると先の交差点に存在感のあるビルが聳え立っている。

飯倉交差点のランドマーク的存在の『ノアビル』だ。松濤美術館を設計した白井晟一の手により1974年に竣工されたテナントビルである。赤煉瓦を濃密に張り巡らせた底辺部にスッポリと黒光りする円筒状のビルが絶妙なバランスで乗っかっている。NOAのイニシャルが金色に光り輝く。

半世紀を経ても全く色褪せないデザインと泰然とした威容に感動を覚える。通りを挟んでノアビルの対面の奥に巨大な建造物の屋根が見えたので行ってみる。

1975年創建の霊友会釈迦殿である。こちらも現代風ビルに囲まれる中で異彩を放つ。まるでこのまま飛び立つ巨大宇宙船のようなフォルムは、当時の竹中工務店の技術を結集した作品でもあるのだ。

また通りを渡り東京タワーに向かって少し進むと、今度はキリスト教会が並んで建っている。

聖アンドレ教会は、福沢諭吉の庇護を得た宣教師が1879年に設立したと伝わる。1996年に香山建築研究所により現在の教会に建て替えられ、ファサードのシンプルな造形と眩いばかりの白亜の内装の取り合わせがなんとも清々しい。若いの男女の外国人が讃美歌の練習中だったが、美しい歌声が響き渡り心が洗われた。

その隣には一見、山小屋風の質素な教会が見える。1956年にアントニン・レーモンドの設計により建てられた聖オルバン教会だ。戦後の日本人建築家に多大な影響を与えたレーモンドの現存する作品の一つは、朴訥かつ温もりに溢れている。大使館の外車が並び、イベント中のようで内部で礼拝できなかったのが残念だった。

更に東京タワーの根元に向かって歩くと...

芝浄水池跡地

駐日オランダ王国大使館

...など、飯倉交差点周りだけの散策でも十分楽しめた。目の前の東京タワーは改めて堪能するとしても、さすが港区だ、奥が深いのである。

耐用年数に限りある建築物は常に建て変わり、そこに住む人々の生活も移ろい、そして街は変遷を繰り返す。麻布台の地権者との粘り強い交渉の末に広大な敷地を手中にし、一大プロジェクトを成した森ビルの執念と企業努力は賞賛に値すると思う。高台と窪地が入り組み古い木造家屋が密集していた麻布台は消防車輌も入れないような地域だったと云う。防災上の観点からはこの都市再生が誤りでないのは確かだ。だが、町の小さな商店や旨いレストランは一斉にこの世から消えうせ、戦前からのアールデコ調の旧麻布郵便局ビルの跡地には今、森JPタワーが建つ。複合施設内の最上階マンションは200億円といわれ、テナントには国内外の著名なショップ・レストランが入る。オープン時点では、ごく一部の超富裕層と観光客の為だけの施設にしか見えないのだ。果たして、この街に地域コミュニティは醸成されるのだろうか。森ビルが謳う「人々の営みがシームレスにつながる街」が虚しく聞こえる。

耐用年数に限りある建築物は常に建て変わり、そこに住む人々の生活も移ろい、そして街は変遷を繰り返す。麻布台の地権者との粘り強い交渉の末に広大な敷地を手中にし、一大プロジェクトを成した森ビルの執念と企業努力は賞賛に値すると思う。高台と窪地が入り組み古い木造家屋が密集していた麻布台は消防車輌も入れないような地域だったと云う。防災上の観点からはこの都市再生が誤りでないのは確かだ。だが、町の小さな商店や旨いレストランは一斉にこの世から消えうせ、戦前からのアールデコ調の旧麻布郵便局ビルの跡地には今、森JPタワーが建つ。複合施設内の最上階マンションは200億円といわれ、テナントには国内外の著名なショップ・レストランが入る。オープン時点では、ごく一部の超富裕層と観光客の為だけの施設にしか見えないのだ。果たして、この街に地域コミュニティは醸成されるのだろうか。森ビルが謳う「人々の営みがシームレスにつながる街」が虚しく聞こえる。

東京という都市の魅力はカオスである。古いモノも新しいモノも飲み込んで多種多様な人間が自由勝手に蠢き生活する混沌とした基盤が世界でも稀有な都市なのだ。統一性の欠如した町並みに不揃いな看板、計画性の無い電線が空に舞う風景とそれに溶け込む人間が魅力なのだ。洒落た超高層ビルに見せかけの緑地を組み合わせて一部の人間に高く売りつけるビジネスを「街づくり」と呼んではいけない。私は廃れゆく東京でも構わないし、そこに悦びを見つけたい。

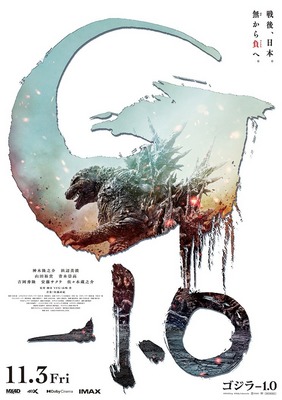

『ゴジラ ー1.0』 [上映中飲食禁止]

ゴジラ生誕70周年を記念したシリーズ通算30作目だそうだ。円谷特撮映画で育った世代にとって、古希を迎えたゴジラの勇姿は感慨深いものがある。流石に1954年の第1作はこの世に生を受けていなかったのでリアル鑑賞は無理で、私が初めてこの怪獣を知るのは6作目あたりからの地球を救う正義の味方のゴジラ時代からだ。その後もどんな役柄にも対応する役者の如く、人類の敵にも味方にもなりきり、ハリウッドまで進出したゴジラは我々を楽しませてくれた。前作「シン・ゴジラ(2016年)」では庵野秀明が進化形ゴジラで破壊神伝説を復活させ、そして今回、山崎貴が「ALWAYS 3丁目の夕日シリーズ」ばりに昭和ゴジラを哀愁高らかに歌い上げるのである。

戦争によってなにもかもを失った日本は、焦土と化していた。戦争から生還するも、両親を失った敷島浩一は、焼け野原の日本を一人強く生きる女性、大石典子に出会う。戦争を生き延びた人々が日本復興を目指すなか、追い打ちをかけるかのように、謎の巨大怪獣ゴジラが出現。圧倒的な力を持つゴジラに、人々は抗うすべを模索する。(MOVIE WALKERより)

戦後日本の混乱期を舞台にゴジラの原点に立ち返ったような本作の主役は先のNHK朝ドラで好評だった夫婦役の二人だ。神風特攻から離脱した飛行士・敷島浩一に神木隆之介、赤子を連れて敷島の家に転がり込んだ女性・大石典子に浜辺美波が演じる。

朝ドラの既視感が返って良い効果を生んでいるようで、偶然出会った男女が育む愛の形を自然と受け入れてしまう。特に大和撫子のしとやかさと男顔負けの行動力を兼ね備えた典子は、「らんまん」の槙野寿恵子と被るのだが、これは浜辺美波自身の素顔に近いのかもしれない。芸達者な二人を囲む共演陣も強力で、ピンで主役を張れる俳優が目白押しだ。特に山田裕貴と安藤サクラは緊迫感一辺倒の展開に明るさと潤いを中和させる演技と存在感が際立っていた。

特攻を放棄し機体の故障と偽って南の島の守備隊基地に不時着した敷島浩一は、その晩に体長15メートルの恐竜に襲われる。その島の伝説で「ゴジラ」と呼ばれる未知の生物は、敷島と隊長の橘(青木崇高)を除いて全員を斬殺して海に消える。この体験が敷島のトラウマとなり、戦後も永らく彼を苦しめる事となる。1946年、米国による世界初の核実験がビキニ環礁で行われる。これが海溝に生息していたゴジラの生体に異常をもたらし、体長50メートルの放射能を吐く巨大怪獣に進化させてしまうのだった。この経過は、第1作から綿々と続くゴジラ作品の最大のテーマに繋がる。人間のエゴによる自然破壊が最終的に人類破滅へと導くシナリオを既に70年前の円谷映画が訴えていたのだ。核によって強大な力を身に付けたゴジラは南洋から北上し、日米の艦隊をこともなげに壊滅させ、遂に東京に上陸する。

ゴジラは「天災」ではなく「人災」として描かれる。異常気象で氾濫した大河が街を飲み込むように、東京に上陸した怪獣は銀座の街を市民共々に蹂躙して行く。我が国が誇る特撮技術は、70年前の円谷英二から始まり今作の山崎貴のVFXによって一つの到達点に達したのかも知れない。列車から典子が落ちるシーンやビルを薙ぎ倒す爆風などはハリウッドの二番煎じだが、ゴジラの圧倒的な存在感を生み出した映像は天下無比だ。

米軍の協力が見込めなくなり、敗戦後の軍隊を持たない我が国は民間の力のみでゴジラ撃退に挑む。元海軍の有志を中心でに結成された組織の最大の切り札は、唯一のパイロットである敷島だった。日本軍が終直戦前に開発した最新鋭の零戦「震電」に乗り込んだ彼は、過去のトラウマを打ち払い、自分を守る為に爆心地で消えた典子を想いながら、ゴジラへの特攻を試みる...

第1作では、平田昭彦演じる芹沢博士が自らを犠牲にしてゴジラと共に海底で消えた。今作はオリジナルのテーマに最大の敬意を表した構成になっているが、そこはヒットメーカー山崎貴の面目躍如たる所、感動のフィナーレを用意している。まさに「ALWAYS 三丁目のゴジラ」的な超娯楽作であった。『人類が過ちを繰り返せば災禍が再び襲ってくる』という警告もオリジナル同様、ラストに添えて...![[パンチ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/153.gif)

『愛にイナヅマ』 [上映中飲食禁止]

衝撃(笑撃)![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif) 新感覚の家族ドラマの秀作

新感覚の家族ドラマの秀作![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

良い役者![[exclamation]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/158.gif) 切れるカメラ

切れるカメラ![[exclamation]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/158.gif) 凄い脚本

凄い脚本![[exclamation]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/158.gif)

新しい感覚に満ち溢れながら描くは邦画王道の人間愛なのだから非常に困る。久しぶりに目頭が熱くなり、この胸の高まりがずっと続くよう願ってしまうのだから。

26歳の折村花子(松岡茉優)は幼少時から夢見ていた映画監督デビューを控える中、空気は読めないが魅力的な男性・舘正夫(窪田正孝)と運命的な出会いを果たす。人生に明るい兆しが見え始めた矢先、彼女は無責任なプロデューサー(MEGUMI)にだまされ、報酬をもらえないまま企画を奪われる。卑劣な仕打ちに打ちのめされる花子だったが、正夫に励まされ、大切な夢を奪った理不尽な社会への反撃を誓う。そして正夫と共に、長らく疎遠だった父(佐藤浩市)と兄たち(池松壮亮、若葉竜也)のもとを訪れる。(シネマトゥデイより)

物語は長引くコロナ自粛に日本人の心のあり様が少しづつ壊れ始めた最近の世相を下敷きに描かれて行く。高層ビルから飛び降り自殺を試みようとする男に群がる野次馬達。スマホを向けてはしゃぐ女子高生、「早く飛び降りろ!」とせきたてる男、警察に無事に確保され残念そうに解散する群衆に静かにカメラを向けていた花子(松岡茉優)は、自主映画界では名の売れた映画監督だ。ようやくメジャーデビューのチャンスを摘み、時代遅れの業界の慣習や能力の無いプロデューサー達に辟易しながらも自分を抑えて製作を急いだ。貧乏な彼女は金が必要だったし、自分の家族を題材にした今回の作品は必ずや自分の思う形に完成させたかった。だが彼女の類まれな洞察力・表現力は無能な業界人の理解の範疇を超えており、それが彼らには幼稚で非常識なアマチュアの評価になるのだった。

正男(窪田正孝)は既に誰も使わないアベノマスクをつけ、赤い自転車に乗って街を疾走する。食肉解体工場で黙々と肉を切り刻む単調な日々を送っているが、真面目に働き、友を大事にし、少しづつ金を貯めて正しく生きる事を旨としていた。彼の正義感は、時には空気の読めない変人として周りから見られるが、本人は一向に介さないのだった。

そんな二人が場末のバーで偶然に出会う。街中の撮影中に異彩を放っていた正男を見かけ、気になっていた花子は小躍りし、自ら彼に接近する。次第に酒が進み、社会の理不尽さを共有し合う二人が恋に落ちるのに時間は掛からなかった。小さな幸せのスタートを予感させるのも束の間、花子はプロデューサーに嵌められ撮影途中で監督を降ろされる。彼女が魂を込めた企画は能無しの助監督に奪われてしまう。一方、正男と同居していた役者志望の親友(仲野太賀)は唐突に自らの命を絶ってしまうのだった。

花子と正男の出会いから挫折に至る序盤から石井ワールドに一気に引き込まれる。カメラワークが小気味よい。押しと引き、前景と背景の取り込みのセンスが秀逸で、今や名優の域に入った松岡茉優・窪田正孝の演技を一層際立たせている。二人の息遣いがそのまま聴こえるようだ。基本的にシビアな展開の中で、随所に笑いを忍ばせるセンスが抜群であり、観客の感情の振幅を大きくさせる脚本・演出が心憎いばかりだ。〈バーのマスター(芹澤 興人)最高![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) 〉昭和の邦画で、この絶望的な序盤ならば、終盤はドロドロの愛憎劇に落とすか大逆転の復讐劇で拍手喝采なのだが、今作が一筋縄で行かないのは後半の意外な展開で感動を呼び込む構成の巧みさにある

〉昭和の邦画で、この絶望的な序盤ならば、終盤はドロドロの愛憎劇に落とすか大逆転の復讐劇で拍手喝采なのだが、今作が一筋縄で行かないのは後半の意外な展開で感動を呼び込む構成の巧みさにある![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

稲妻走る嵐の中で、理不尽な社会への反撃を誓った二人が向かったのは花子の実家であった。変わり者同士の純愛物語から一転して、後半は不思議な家族の物語に引き継がれて行く。父・佐藤浩一、長男・池松壮亮、次男・若葉竜也の登場で雰囲気は一転、役者魂の激突に火花が散り、更にコメディ度も引き上がる。花子は盗用された映画を自身の手で作り直す為に実家に帰ったのだが、父は別の目的があって子供達を呼んでいたのだった。余命1年のガン宣告をされた父は、10年ぶりに集まった家族のひと時を味わううちに結局真実を隠し通そうとする。自分達を取り繕う形だけの家族団欒に業を煮やした正男は、持ち前の天然記念物的実直さで彼らの心に火をつけ、次第に彼らは「家族」を取り戻して行く。そして花子が幼少期に行方不明になった母の真実が明らかになり...

シリアスとユーモアのブレンド具合が絶妙の演出に心躍る。練りに練られた言葉の応酬には字幕が欲しいと思わされるほどだ。そして個性豊かな俳優陣の魂の演技がスクリーンに叩きつけられ、圧倒的熱量に身を焦がされる。コロナ禍を通して一段と荒んだ日本の世相を冷徹に描き、自分を偽らずには生きられない日本人に送る風刺画だ。そんな理不尽な世界の中でも、大事な人を想う気持ちは不滅であると声高らかに歌う作品だ。テーマは純粋そのものながら、観せ方が示唆に富んでおり、感服、感激、久しぶりに涙腺が緩んでしまった。個人的趣向の今年度邦画ナンバー1はこれで決まり。エンディングに流れるエレファントカシマシ「ココロのままに」がやたらと沁みた![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

㐂寿司+清寿軒【寿司+和菓子・人形町】 [江戸グルメ応援歌]

先週、自分の誕生日に一人贅沢ランチでお祝いを![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

人形町が勤務地になって3年以上が経過したが、接待用と割り切ってプライベートでは滅多に利用しない店に行ってみました![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

㐂寿司(きずし)は知る人ぞ知る江戸前寿司の老舗である。コロナ自粛期間中に初めてランチ利用し、その後に2度ほどお世話になっている。新鮮なネタで安く腹一杯食いたかったら、寿司チェーン店に行けば良い。昔の回転寿司は安かろう悪かろうだったが、近年の流通網と冷凍技術の進化により寿司革命が起きた。旨い寿司が手軽に食べられる時代になり、寿司専門店との差別化が進む。小生が「江戸前寿司」を好きなのは、そこに在る職人の技と心意気が満足感を与えてくれるからである。ネタの鮮度と料金に拘るのが回転寿司チェーンならば、江戸前寿司は職人の技術で魚介の味に別の命を吹き込むのだ。

大正12年創業であるから、芳町と呼ばれた此の地の花街としての栄華盛衰をずっと見つめてきた訳だ。現在の店舗は戦後に建てられた木造建築だが、老舗の風格に溢れている。ほぼ1年ぶりの訪問だが、店内は以前通りの薄暗くも凛とした昭和の寿司屋だ。「昼の握り8品」五千円は少々ビビるが、お祝いに免じて大奮発だ。夜のコースで酒でも飲めば、この5倍を軽く超えること間違いなしなのだ。それでもミシュラン常連の超高級店と比較すればリーズナブルらしいのだから、最近の寿司屋の二極分化は少々甚だしい。

カウンターに先客2名、大将が握る正面に座れてラッキーだ。この店の定番ネタと季節に合わせた旬の魚が「丁寧な仕事」を施されて次々と出される。江戸前特有の煮切りが塗ってあるので野暮に醤油は付けず、手づかみで頬張る。「そりぁ、うめぇ〜に決まってるじゃねぇか![[パンチ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/153.gif) 」

」

本日は一発目の鰹の旨味が特に凄かった![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

当店名物「才巻海老」

美しい玉子

一部の寿司ネタの形が1年前と変わっているのに気づく。その日のネタの状況に合わせているのか、常に模索を繰り返しているのか、素人の小生には分からない。ただ、「〆る・煮る・焼く」伝統の調理法をしっかり引き継ぎながら時代の変化にも対応しようと進化する江戸前寿司店であることは間違いない。2品ほど追加注文し、さらに値段は張ったが、満足のバースディ・ランチであった![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif) この店と浅草「美家古寿司」は小生には「とっておきの江戸前寿司」なのである。

この店と浅草「美家古寿司」は小生には「とっておきの江戸前寿司」なのである。

さて、仕上げの甘味である。夜のケーキをあてにして、今の気分は和菓子だ。

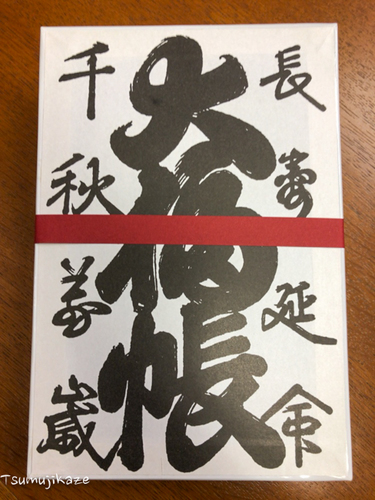

人形町であれば「どら焼き」の銘店『清寿軒』が最右翼である![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

幕末の1861年創業の老舗だ。写真の如く江戸情緒溢れる紙に包まれたどら焼き詰め合わせは、甘党のお客様の贈答用に最適なのだ。業務用に1箱、自分用に1個を購入し、会社でこっそり食うのが小生のお楽しみだったのだが、コロナ期後半から午後には売切御免の日が多くなっていた。だが、やはり本日の私はついている。どら焼き2種類を1個づつ、無事に購入出来た。

これが「大判」と呼ばれるどら焼き。幕末の時代から研鑽に研鑽をかけて、今でも厳選素材から手間ひまかけて作り上げる珠玉のどら焼きなのだ。本物のつぶあんの風味と食感、何とも言えない弾力の皮から薫る旨味。「どら焼き」の一つの到達点のような逸品である。そして小生のお好みはもう1種類のこちら。

飯倉片町から乃木坂へ [寫眞歳時記]

何歳になっても『限定モノ』には弱いのである。

定食屋での「限定10食」に飛びつき、好きなアーチストの同じCDが並んでいても「限定盤」を買ってしまう。仏像の「特別開帳」情報を知れば行ける限り足を運ぶ。

定食屋での「限定10食」に飛びつき、好きなアーチストの同じCDが並んでいても「限定盤」を買ってしまう。仏像の「特別開帳」情報を知れば行ける限り足を運ぶ。

本日は2カ所の限定モノとレトロ建築巡りを兼ねて港区にやって来た。

飯倉片町の交差点近くには1960年創業のイタリアンレストラアン「キャンティ」が在る。60年以上に亘り多くの著名人の舌を喜ばせ、文化人の社交場としても伝説的存在となった店だ。改装は何度も施されたが、躯体そのものは当時のままである。流石に敷居が高過ぎて未来店だが、お手軽な1Fのカフェなら伺いたいと思いつつ、本日の目的は此処では無い。「キャンティ」を横目に脇道に逸れ住宅地に向かう。

奥の路地に忽然とタイムスリップしたような洋風の住宅が現れる。

『和朗フラット』という木造賃貸アパートで、昭和10年から13年かけて7棟が建てられ、現在も3棟が現存している。白い漆喰の壁にハイカラな木製ドア、幾何学的な窓枠...いつしかスペイン村と呼ばれたアパート群は90年近い時を経ても絶賛入居者募集中である![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

今日のお目当ては4号棟で営業するカフェ「ひなぎくきつね」だ。月に3日間しか開店しないクラシック菓子の隠れた銘店で本日が本年最終営業日なのだ。どの部屋なのか見分けがつかず、真ん中のアンティークショップで場所を聞く。一番右の部屋を恐る恐る訪ねると、薄暗い狭いフロアに4つのテーブル席が置かれた喫茶店だった。物腰の柔らかいマダムと思しきエレガントな初老の女性が現れる。女性3人組の先客が談笑していたが、喫茶タイムはすでに終了したと云う。菓子のテイクアウトをお願いすると、残り僅かなパウンドケーキの種類を丁寧に説明して頂いた。

「山ガール」「緑と紅ルバーブのドイッチェ」というケーキを2個づつ持ち帰る事にする。帰り際にマダムから「良いお年を」と声を掛けられ何だか気持ちが温かくなる。素敵な方だ、この菓子も絶対に美味いに違いない。

この麻布台の一角は、超高層ビルが立ち並ぶ狭間でひっそりと時間が止まったように穏やかな時間が流れる不思議な住宅地だ。和朗フラットを含めたこのエリアの賃貸物件が多くの若者達に人気なのも理解できる。

飯倉片町を跡にし次に乃木坂に向かう...

桜の隠れた名所として個人的にお気に入りの「乃木神社」だ。明治期の軍神と崇められた乃木希典を祀った社に隣接して乃木夫妻が暮らした邸宅が現存されている。邸宅内部は原則非公開だが、年に8日間ほど一般公開され、本日が今年度の最後の日程なのだ。実は飯倉に向かう前に整理予約券を受け取り、夕方に戻って来たのである。

乃木大将自らが設計した和洋折衷の質素な邸宅である。地下1階部分の壁は白い大谷石、1、2階は黒の木材で作られて一見豪華な山小屋のようだ。内部は乃木夫婦の100年前の生活が窺い知れるようあまり手を加えず保存されているようだ。明治天皇崩御の際に夫婦で殉死した部屋もそのまま残されており、自刃した時の衣服が展示されていた。

有名な203高地の攻防戦の司令官であった乃木は、後に日露戦争勝利の立役者に祀り上げられるが、自分の息子を含めて多くの犠牲者を出した戦いに戦後は悔恨の念を抱き続けたと伝わる。乃木大将の神格化の是非や当時の世相を述べるつもりは毛頭無い。ただ、国に、天皇に、殉じた精神が日本国中で讃えられた時代から未だ100年しか経っていない現実を噛みしめるのみだ。