「旧安田楠雄邸庭園」 [寫眞歳時記]

文京区千駄木の団子坂から脇道に逸れて住宅地を歩くと忽然と瀟洒な和風建築のお屋敷に出会える。春先の日曜日に女房と散歩中に見つけたのがこの「旧安田楠雄邸」だ。当日は閉館中だった為「いつか入りたいね」と言っていたが、年に2回の防空壕公開日に都合がつき、仕事が入った女房を泣く泣く置いて![[ダッシュ(走り出すさま)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/164.gif) ひとりで訪れてみた。

ひとりで訪れてみた。

大正8年「豊島園」の創始者・藤田好三によって建てられ、同12年に旧安田財閥の創業者である安田善次郎の婿の善四郎が買取って以降、安田家の邸宅となった。善四郎の孫にあたる安田楠雄が平成7年に逝去され、翌年に未亡人により日本ナショナルトラストに寄贈された。莫大な相続税により売却を検討したが、取り壊しの危惧があった為に財団法人に寄贈し保存管理を委託した彼女の英断の賜物なのだ。現在、未亡人一家は広大な敷地の庭の片隅のみを相続し家を建てて住まわれているというのが、ボランティアの方の説明だった。

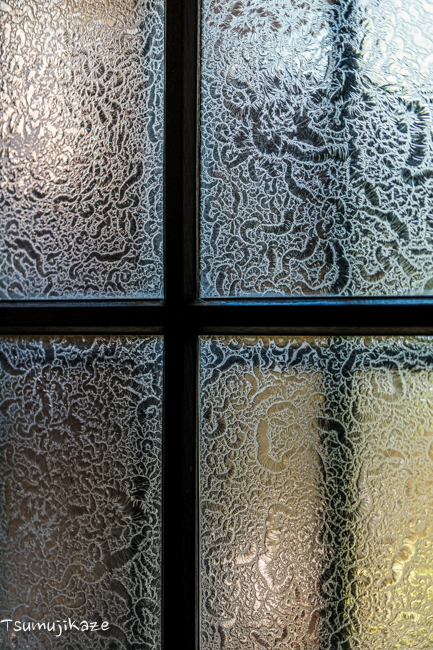

大正8年に建てられた和風邸宅は、関東大震災と太平洋戦争の2度の被災を免れて、ほぼ完全な姿で現在も残されている。都内の戦前からの建築文化財の多くは、所有者の美術品を展示する博物館に衣替えしたり、テナントとして貸し出され飲食店やブティックなどに二次利用されているものも多い。この邸宅で驚くのは、人々の生活の香りそのものが今も感じられることだ。ことさら宝飾品・美術品を並べる事もなく、平成の時代まで暮らした家族達の調度品が昔のまま自然に飾られているからだ。大正モダン漂うデザイン、和洋の匠の技を感じる木材・ガラスの装飾、戦前からの電化製品などに目を奪われてしまう。

こんな磨りガラスは今では作れないだろう

やっぱり蓄音機はビクター

お洒落な照明器具

「アイランドキッチン」のはしり

シャワー付きの浴室だ

蚊帳が懐かしい

邸宅奥の仏間にある防空壕に入って見上げてみる

カミさんには申し訳なかったが、往時の大邸宅を存分に堪能させてもらった。営利目的ではない為に週2日(水・土)の公開だが、時間帯によってボランティアの方の説明が聞ける。不定期だが音楽会(蓄音機を聴く)などの小イベントが催されたり、桜・紅葉の時期は庭園が開放される。調度品を傷つけぬよう細心の注意が必要だが、館内写真撮影もOKだ。個人的には、都内の歴史的建築物の隠れた名所だと思う。代々の所有者の方がこのお屋敷に愛情を注いで住まわれたのが肌で感じ取れる稀有な建物だ。唯一、当然の事ながら当時のままなので冷房設備が無く、この日のような真夏日は少々辛かった。とにかく汗を吹き出しながらの鑑賞撮影だった。

邸宅を出て自販機を探し日陰で麦茶を一気飲み状態。自宅に向かうも、まだ身体が水分を欲し誘惑に負けた爺さんは浅草・合羽橋の甘味処で途中下車なのだ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

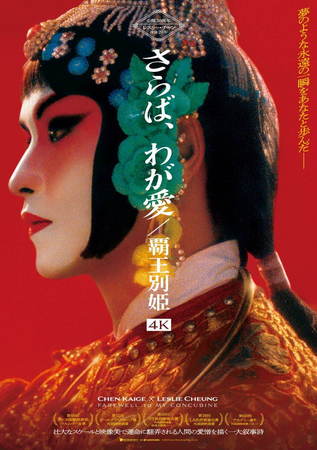

『さらば、わが愛/覇王別姫 4K』 [上映中飲食禁止]

1993年の中国映画の名作として名高い。当時は、我が子が生まれて間もない上に、仕事がノリに乗ったヤングパパ時代で、好きな映画や音楽から少し離れ、写真の被写体は子供だけという時期だった。当然、この作品も観る事は無かった。製作から30年、主演のレスリー・チャンの没後20年を機に4k化され劇場公開されているのを知り、気づけば夜の有楽町へ足が向かうのだった。

遊女である母によって京劇の養成所に入れられた小豆子は、そこで出会った石頭と共に京劇俳優となるため厳しい稽古を乗り越えてきた。時が経ち、女形の程蝶衣と俳優の段小樓として頭角を現した2人は京劇のスターへと上り詰めていく。そんななか蝶衣は密かに小樓への恋心を募らせていたが、それを知らない小樓は娼婦の菊仙と結婚してしまう。(MOVIE WLKER より)

レスリー・チャン出演という予備知識のみでの鑑賞だったが、170分の長尺を全く意識せぬままエンドクレジットを放心して見つめる自分がいた![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

物語は、中国激動の20世紀の歩みとそれに翻弄される人々の半生が描かれる。1920年台の中華民国は、国内の政治的対立と欧米及び日本の外圧により混乱の最中だったが、休日の街中では市場が立ち並び、至る所で京劇が演じられるような古き良き中国の一面を残していた。貧しい家庭の子供は奉公に出されるか見世物小屋に売られるそんな時代に、豆子と石頭は京劇の養成所で出会うのだった。

幼少期の二人の子役が素晴らしい。やがて当代随一の女形となる妖しく中性的な小豆子と漢気の熱い青年に成長する兄貴分・石頭が固い絆で結ばれて行く少年時代の厳しい修行が濃密に描かれる。完璧と言って良いキャスティングで選ばれた子役達の迫真の演技が、その後の二人の運命を更に劇場型に見せることに繋がる重要な前半部だ。石頭に淡い恋心を抱いていた小豆子が、一座の男色のパトロンに抱かれるシーンはなんとも切ない。

成長した二人は才能を開花させ、程蝶衣と段小樓の名で京劇のスターへの階段を駆け登っていた。日中戦争が勃発し北京が日本軍の占領下となった時代でも、京劇は市民の数少ない娯楽としてもてはやされていたのだ。京劇独特の鮮やかな衣装を纏い派手な化粧を施したレスリー・チャンとチャン・フォンイーによる舞は、中国の古楽器による賑やかな音楽に見事に乗って、見る者の目を離さない。京劇自体には詳しくないが、女形の存在や派手な立ち回りなどに日本の歌舞伎との共通点を感じる。兎に角、レスリー・チャンの美貌と繊細な演技が圧倒的だ。

「男たちの挽歌(1986年)」「チャイニーズ・ゴースト・ストーリー(1987年)」での演技はリアルタイムで観ていたが、ここまで女性的な演技が似合うとは...まさにハマり役だ。この時期には歌手・俳優としてトップ・スターの地位を確立していたようだが、本作で完全に天賦の才が覚醒した感あり。ブロンド嬢好きの小生でさえ胸がときめくのだから![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

蝶衣の小楼への愛は醒めることなく更に確固たるものになって行くが、小楼は女郎の菊仙と結婚してしまう。宿命の二人に割って入る菊仙役のコン・リーの存在感がまた本作の抒情性を際立たせる。最近の中国系女優は完璧なモデル体型美女が多いが、程よい豊満さで色香と母性を滲ませる彼女はまさに古き良き中国美人なのだ![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif) 蝶衣に敵愾心を燃やしながらも、アヘン中毒に苦しむ彼を介抱する菊仙の姿は菩薩様に見えた

蝶衣に敵愾心を燃やしながらも、アヘン中毒に苦しむ彼を介抱する菊仙の姿は菩薩様に見えた![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

日本軍に取り入った京劇界重鎮の袁四爺をパトロンにした蝶衣が一世を風靡する中、小楼は役者を辞めて菊仙と静かに暮らす道を選ぶ。袂を分つ二人だったが、その虚しさから蝶衣はアヘンに身を委ね、小楼は博打に逃避する。養成所時代の師匠に呼び出された二人は、死期迫る長老にしこたま尻を叩かれ、少年の心をお互いに取り戻して行く。

コンビ復活となり京劇の表舞台に立つ二人だったが、やがて日本敗戦により国民党軍が北京に入城してくる。その混乱で菊仙は流産、その後に売国奴の疑いで蝶衣は裁判にかけられる。日中戦争の悲惨さを淡々と描きつつも、日本軍将校が中国文化に敬意を表するシーンや暗愚な国民党軍の実態が挿入され、反日感情を一辺倒に煽る当時の中国映画とも一線を画す。

終戦による中国独立も束の間、国民党の台湾逃亡により中国本土は共産党による一党独裁体制に向かう。京劇も再認知され、蝶衣も舞台に復帰するが、徐々に周辺に黒い影が忍び寄る。文化大革命である。中国共産党内の政治闘争から波及し、中国の旧思想・文化までもが標的となり多くの文化人が処刑・粛清された中国暗黒の10年間の到来だ。中国伝統芸術である京劇も例外ではなかった。蝶衣が天塩にかけて育てた愛弟子・小四は共産党思想に傾倒し、恩師を旧文化の手先として近衛兵に告発するのであった。蝶衣と小楼は大衆の面前で「自己批判」をさせられる。二人が京劇を否定しお互いを罵り合う場面には、「文革」を中国の忌まわしき政治の誤りとして歴史に刻まれねばならぬとするチェン・カイコー監督の強い意志が秘められている。解放され憔悴しきって小楼の自宅に戻った二人が見たのは、菊仙の悲しき姿だった。妻の出自や離婚するとまで「自己批判」した夫を見た彼女は自ら死を選んだのだった...

その後、四人組の粛清により文化大革命は終結した。有罪とされた多くの文化人は名誉回復し、古典劇を上演禁止されていた京劇も復活し「国劇」と呼ばれるようになる。

舞台には蝶衣と小楼の姿が在った。最後の共演以来22年ぶり、「自己批判」後にお互い音信不通になって11年が経過していた。十八番だった「覇王別姫」の練習に励むが、すでに初老の風体の小楼はなかなか息が続かない。そんな最愛の人を気遣う蝶衣の表情は昔と変わらぬ美しさと妖しさを湛えていた。そして「覇王別姫」の項羽の刀を奪って果てた虞美人の如く、小楼の刀を自らの首に押しあて優しく微笑む蝶衣の姿が映し出され物語は終わる。

まさに美しき傑作![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

現代中国の激動の歴史を背景に、愛と芸に生きた男の半生を描いた大河ドラマである。史実は忠実に人間劇はドラマチックに仕上げたバランスが見事だ。香港映画にありがちな辻褄の合わない展開が全く無く、緻密な脚本・演出により登場人物の生き様がより鮮やかに映し出されている。伏線を随所に張り巡らせ、蝶衣と小楼を古典の悲劇の虞美人と項羽の運命になぞらせる件は、胸が張り裂けんばかりだ。美術・衣装も古き良き中国を彷彿させる秀逸な出来栄えである。そして傑作に不可欠な確固たるスターの登場である。最近でこそLGBTを題材にした映画が玉石混交の状況だが、30年前にしかも言論統制化の中国で、この作品が制作されたのは奇跡と言って良い。それも同性愛者の主人公を極めて自然に、かつ誰ひとりからも嫌悪感を持たれないほどの「美しさ」を持って演じたレスリー・チャンの存在あってこそであろう。時代に翻弄されても純愛に殉じた小豆子の姿に胸が掻きむしられると同時に、作品への敬愛と感謝の気持ちが押し寄せてくる不思議な感覚に陥り、呆然とエンドクレジットを眺めていた。

当初、厳しい検閲の為に中国本土では非公開となり香港のみでの劇場公開だった。カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞したことにより、中国国内での上映期待が高まったが、当局の認可がなかなか降りない。チェン・カイコー監督の夫人が、鄧小平に「一度観てから判断して下さい」と直談判し、実際に鑑賞した自由化路線の国家主席から「これならいんじゃない」の一言で陽の目を見たと言う逸話が残る。(今の中国では尚更無理だろうが...)日中両国の若者にも、客観的に歴史を見る意味でも、今でこそ観て欲しい作品だ。

やっぱり良い映画は大スクリーンで観るに限る、と久々に思わせてくれた作品だった。30年前のフィルム調の味わい深い色彩はそのままに精細な画質となって蘇った4k版は、デジタル映像に慣れてしまった世代にも新鮮であろう。現代の最新技術で「名作は楽々と時を越え、人の心を打つ」のだ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

『松濤美術館』と周辺を歩く② [寫眞歳時記]

松濤美術館を出るとすぐに、向かい合った古い2棟のマンションに出会う。惚けて歩いていれば見過ごすところだが、最近の無機質な建物には無い温もりとレトロな装飾に誘われ足を止める。

シャンポール松濤・・・1969年竣工のヴィンテージマンションだ。『日本のガウディ』と呼ばれる梵寿綱(ぼんじゅこう)の若かりし頃の設計である。早稲田にある「ドラード和世陀」を通りがかり度肝を抜かれて以来、この奇才に興味を持った。いづれ彼の足跡をじっくり辿るつもりだったが、今回偶然にも改名前の田中俊郎時代の作品に巡り会えた。梵寿綱を名乗る70年代中期以降の一目で彼と判る毒々しくもファンタジーな装飾は影を潜めているが、半世紀以上前のデザインとは思えぬ存在感を醸し出している。高度経済成長期において画一化され効率重視のマンションが乱立された事で建築の未来に危機感を覚えた彼は、この頃から独自の世界の構築へ歩を進めていたのである。そんな若き建築家の熱い意志が詰まった建物が現存し、今出会えた僥倖に感謝する。

シャンポールの向かいに在るのが「秀和レジデンス松濤」。大手デベロッパーの手によるものだが、1970年の完成であり1年前に建ったシャンポールに対抗したのか、コッテリ塗りたくった外壁と青い庇の取り合わせが美しい。

松濤地区は、広大な敷地を持つ大邸宅が多く高層マンションは極めて少ない。この2棟のヴィンテージマンションはこの閑静な住宅地では珍しい存在だが、不思議とレトロなフォルムが街に溶け込んでいる気がする。下世話ではあるが、シャンポールの現在の価格を調べると、1LDKの分譲が6,000万円、賃貸で月額20万円だった。私の住む下町で築55年の物件ならば、せいぜい5,6万の賃貸料だ。流石、松濤、レベルが違う![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

Bunkamura方面に少し歩くと、博物館並みの独特の形状の建物が見える。黒川紀章の手による『松濤倶楽部』(1980年竣工)だ。古代の宮殿に和の障子が重なったような瀟洒なデザインが印象的だ。「倶楽部」と謳っているが、なんと個人の邸宅らしい![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif)

少し歩いただけで次々と目を奪われる建物に出会うが、ほとんどが個人宅なのでじっくりカメラを向けるのは少々憚られる。洒落た洋館は「シェ松尾」の本店だった。「こんな有名な高級フレンチには縁がないね」と話したら「あら、昔、お友達とランチに来たわよ」と妻。「![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif) (誰と来たんじゃ〜)」

(誰と来たんじゃ〜)」

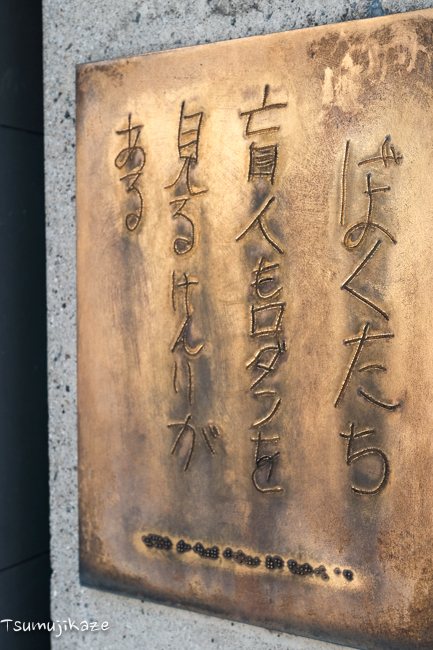

流石に汗だくになり、自販機で水を買って向かいの公園でひと休みだ。実はこの「鍋島松濤公園」の中にも見所がある。隈研吾デザインの公衆トイレだ。

渋谷区は「THE TOKYO TOILET」と銘打って区内17ヶ所に世界的なクリエイターの手による独創的な公衆トイレを設置した。そのひとつがこれなのだ。木材を使わせたら随一と言われる隈氏の遊び心溢れる一品だ。

この公園のそばに、小生の敬愛する三島由紀夫が青年期に過ごした家が在った。戦前の中学生時代から「仮面の告白」を発表する25歳までの青春期に、この公園に来ていたでろう彼の姿を想像すると不思議な気分になる。この三島家(平岡家)の旧宅を音楽家の松本隆が購入し、新居を建てたのは知る人ぞ知る話し。古家は移築は叶わなかったが解体され、建具が岡山県の犬島精錬所美術館でアート作品となって今も息づいている。そして松本氏が新居建築を依頼したのが若かりし妹島和世なのだ。1997年に完成した音楽スタジオを備えた地上1階地下1階の邸宅は、外見はコンテナハウスのような無味乾燥を装いながら内部は光を大きく取り込んだ温もり溢れる素敵な構造となっていた。

「M-HOUSE」と名付けられた建物は、その後、世界的建築家となった妹島氏の初期の代表作として語り継がれることになる。

ヒーロー乾電池(犬島精錬所美術館)此処も行きたい![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』 [上映中飲食禁止]

イーサン・ハント(トム・クルーズ)率いるIMFチームは、新兵器を探すミッションを下され、悪の手に落ちる前にそれを見つけ出そうとする。そんな中、IMFに所属する前のイーサンの過去を知る男が現れる。仲間たちと世界各地で命懸けの戦いを繰り広げるイーサンにとって、今回のミッションは絶対に成功させなければならないものだった。(シネマトゥデイより)

007のダニエル・クレイグもジェイソン・ボーンのマッド・ディモンもヒットシリーズの主役から退いた現在、孤高の闘いを続けるイーサン・ハントことトム・クルーズ61歳![[むかっ(怒り)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/152.gif) 前作である36年ぶりの「トップガン」続編の大成功にも甘えず、自分より一つ年下である彼の更なる限界への挑戦に胸がすく

前作である36年ぶりの「トップガン」続編の大成功にも甘えず、自分より一つ年下である彼の更なる限界への挑戦に胸がすく![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)

M:Iシリーズ初の2部作であり、前編のみで作品の完成度を評するべきではないが、怒涛の160分間が後編での感涙のフィナーレを確信させてくれるのだ、無敵のイーサンの姿と共に。そう、恋人や仲間が何人亡くなろうが、彼だけは生き残る哀しき定めなのだから![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif)

作品ごとにその時代の国際情勢を折り込んでいるが、本作は今をときめくAIが鍵だ。相手側のネットインフラを瞬く間に殲滅し、操作してしまう自我を持ったAIが出現し、先進各国は覇権を握る為にその新型AIを制御できるまさしく「鍵」の獲得に躍起となるのだった。指令を受けたIMFのイーサン・ハントは久々にチームを召集し、その争奪戦に立ち向かうが、イーサンと深い因縁を持つ男・ガブリエルが出現し事態は混沌として行く...

既視感のあるアクション・シーンの連続なのだが、全てがパワーアップしている。何よりも、今回もほぼスタント無しで挑んだトム・クルーズの闘志漲る肉体から目が離せない。 砂漠での銃撃戦や可愛いフィアット500のカーチェイス、谷へ落下寸前の列車でのバトルも見所だが、山上の崖からバイクで飛び降りて空中でパラグライダーに切り替え、猛スピードの列車に飛び降りる荒唐無稽なシーンは今作中の白眉で驚きを超越して笑うしかない。ガチンコアクションをVFXで合成した映像は見事の一言だが、トムの気狂いじみたリアル演技があってのことなのだ。そしてイーサンの原点である素の肉体を駆使してとにかく「走る、走る、走る」の連続だ。

今作もヒロインが充実しており嬉しい限りだ![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

まずは初登場のグレースにヘイリー・アトウェル。楽な仕事を請け負ったつもりが、イーサン達に巻き込まれて否応なくIMFの一員になる女すり師をジャジャ馬娘的に好演した。小生のタイプではないが、時折見せる色香は◎

5作目からレギュラー扱いのレベッカ・ファーガソン。元MI6エージェントのイルサ役だ。イーサンと常に立場は違うが強い信頼関係で繋がり、それはいつしか愛情に昇華して行く。私好みの北欧出身のクールビューティーだぁ![[黒ハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/136.gif)

突如現れた謎の暗殺者・パリス。ガブリエルの部下として執拗にイーサンの命を狙うのはカナダ生まれのフランス人女優ポム・クレエンティエフだ。一見、東洋人に見えたが、母親が韓国人と知り納得。韓流アイドル風の容姿で享楽的に殺人を重ねる強烈なキャラを見せ付けた。この娘なら小生も嬲られたい![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif)

素顔も素敵

しかし小生一番のお気に入りはヴァネッサ・カービー。前作「MI:フォールアウト」で登場した闇の武器商人ホワイト・ウィドウ役だ。冷徹かつ処世術に長けた女狐でイーサンとは騙し騙されの関係だったが、今回も「鍵」を巡っての敵対関係となる。グレースが彼女に変装するシーンがあり、当然ヴァネッサ本人が演じるのだが、普段は高飛車なセレブがおどおどと狼狽える演技の変化が見事かつなんとも愛らしくて、小生は撃沈![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif)

![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif)

![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif) またブロンド病、再発だ。

またブロンド病、再発だ。

『松濤美術館』と周辺を歩く① [寫眞歳時記]

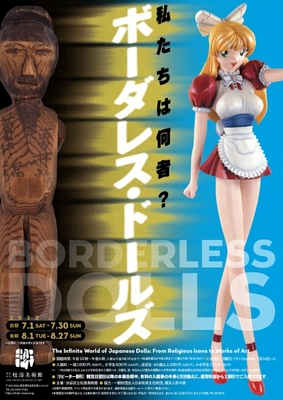

うだるような暑さの中、カミさんと松濤美術館の「私たちは何者?ボーダレス・ドールズ」展へ。松濤は渋谷の繁華街に程近いにも拘らず、人影もまばらな閑静な場所である。都内でも屈指の高級住宅地と云われ、広大な敷地に博物館かレストランに見紛う邸宅が立ち並ぶ。一流の建築家の手による建物も多く、土地代と建設費を想像しただけで目が眩んでしまう。ここまで桁違いのレベルを見せつけられては羨望も憧れを吹き飛んで、純粋に芸術品レベルの建築物を楽しめる街なのである。美術館鑑賞と共に松濤の町をそぞろ歩いてみる。

渋谷区立松濤美術館はエントランスから圧倒される。戦前から活躍し「哲人建築家」と称された白井晟一の手により1980年に竣工された。彼の現存する作品は少なく、都内で目にする事ができる貴重な建築でもある。一つの窓も無い薄いピンクの花崗岩の外壁が緩やかに凹み、銅板と垂木の半円状の屋根が迫り出している。アーチ状の入口に足を踏む入れれば、鮮やかなオニキスの光天井が迎えてくれる。

地上2階・地下2階の館内中央は丸い吹き抜け構造になっており、1階の渡り廊下に出れば、上は抜けるような青空、下は噴水池が清々しく涼を摂ってくれた。

展覧会は、日本の人形の歴史を芸術の枠にとらわれず網羅した内容だ。

人形(ニンギョウ)=ヒトガタと呼ばれる由縁は、そこに人間の魂が宿るからだ。展示には平安時代の呪具として使われたものから子供の成長に願いを込めた雛人形や五月人形が並ぶ。江戸期頃から美的な造形物として「彫刻」の概念が始まり、それらは「芸術」の域に向かうが、依然「人形」の価値観が変わる事は無かった。昭和に入り「人形芸術運動」の高まりと共に、庶民の愛玩の対象物から超絶技巧の美術品まで混沌とした時代に突入し、今やフィギュアの進化が市民権を得るなど、まさにボーダーレスな分野になった。

思わず笑みが溢れる愛らしい姿や身の毛もよだつリアルな生人形、最近のフィギュアブームに繋がる原型などが目白押しで、非常に見応えのある展示だった。満足して出口に向かう途中の小部屋に「18歳未満鑑賞禁止」の貼り紙が...女房連れにて少々の不安があったが入室してみる。個人的には最大の衝撃![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif) 『ラブ・ドール』の部屋だった。昭和世代のスケベ爺いには「ダッチ・ワイフ」(死語だな

『ラブ・ドール』の部屋だった。昭和世代のスケベ爺いには「ダッチ・ワイフ」(死語だな![[ダッシュ(走り出すさま)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/164.gif) )と呼んだ方が馴染み深い。驚いたのは、中学生時代に成人雑誌の通信販売の欄で見かけた人形とは桁違いに精巧なのだ。まさにリアルな美少女以上に美少女なのだ。丁度、今読んでいる辻原登の小説がラブドールを題材にしており、主人公の想いと同期してしまった。至高の芸術品級のレベルに「う〜ん、これなら欲しい

)と呼んだ方が馴染み深い。驚いたのは、中学生時代に成人雑誌の通信販売の欄で見かけた人形とは桁違いに精巧なのだ。まさにリアルな美少女以上に美少女なのだ。丁度、今読んでいる辻原登の小説がラブドールを題材にしており、主人公の想いと同期してしまった。至高の芸術品級のレベルに「う〜ん、これなら欲しい![[揺れるハート]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/137.gif) 」共に還暦を越した夫婦とはいえ、真剣に見入る亭主の心情を悟られては困るので無表情を装う

」共に還暦を越した夫婦とはいえ、真剣に見入る亭主の心情を悟られては困るので無表情を装う![[たらーっ(汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/163.gif)

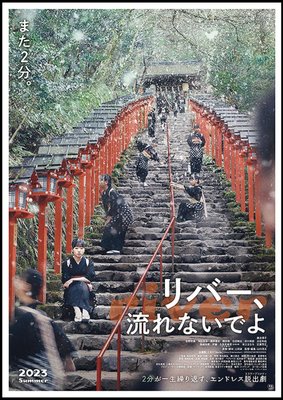

『リバー、流れないでよ』 [上映中飲食禁止]

京都・貴船にある老舗料理旅館「ふじや」。仲居のミコト(藤谷理子)は、別館裏の貴船川のほとりに佇んでいたところを女将に呼ばれて仕事に向かうが、2分前にいた貴船川のほとりに戻ってしまう。ミコト以外の番頭、仲居、料理人、宿泊客たちも、2分間のタイムリープを実感しており、協力して原因を突き止めようとする中、貴船一帯に異変が生じ始める。ミコトはある思いを抱えながら、そんな状況を眺めていた。(シネマトゥデイより)

小説・映画・漫画を問わず、タイムトラベルを題材にした作品は膨大であり、SFの王道と言えるかも知れない。複雑なプロットを下敷きにし一時も目を離せない衝撃作から笑い転げながら想定外の展開を楽しむ娯楽作まで、傑作も推挙にいとまが無い。本作は、京都を中心に活動する劇団「ヨーロッパ企画」が団員中心に手作り感満載で完成させたSFコメディの佳作だ。小生お気に入りのヒット映画『サマータイムマシン・ブルース(2005年)』は、当劇団で上演された戯曲がオリジナルであり、原作・脚本は主宰者・上田誠の手に拠るものだった。同じタイムマシンものだが、自然と期待が膨らむ。

舞台は京都・貴船の料理旅館「ふじや」だ。遥か昔の関西転勤時に、鴨川下流沿いの料亭でどんちゃん騒ぎをしたが、蒸し暑い上に虫が多くて堪らなかった記憶がある。これが貴船川上流だと別世界の涼しさで、街中の暑さを逃れて貴船の川床料理でひっそりと舌鼓を打ちながら涼をとるのが、真の京都人の愉しみだと地元の方に言われ、浅はかな東京人は苦笑いするしか無かった。さて本作では季節は冬の初め、雪舞う貴船が閑散とする時期が設定される。

貴船神社参道入口に佇む「ふじや」の仲居ミコト(藤谷理子)が、仕事の合間に貴船川の畔で水の流れを見つめた直後に事件が起きる。仕事場に戻り番頭(永野宗則)と共にお膳の片付けをしていたところ、突然に川の畔に立っている自分に気づく。再度、客間に向かい番頭と首を傾げ「デジャブ?予知夢?」言いながら片付けを続けると...また川の畔に戻っている。どうやら2分程経過すると時間が巻き戻り、それが何度も繰り返されているようなのだ![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif)

映画初主演の藤谷理子がいい味を出している。パニックに陥っても不思議ではない奇怪な事件に遭遇するが、喚き散らさずどこかおっとりと行動する天然系演技が新鮮だ。周りのドタバタ劇をよそにマイペースな姿が逆に笑いを呼び込むコメディアンヌの才能十分と見た。とにかく「目の演技」が素晴らしい![[かわいい]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/148.gif) 仲居姿が妙に似合っていると思ったが、舞台となった「ふじや」は江戸時代創業の実在する料理旅館であり、彼女の実家でもあるのだ。この配役・設定が自然と手作り感を増幅させているのかも知れない。

仲居姿が妙に似合っていると思ったが、舞台となった「ふじや」は江戸時代創業の実在する料理旅館であり、彼女の実家でもあるのだ。この配役・設定が自然と手作り感を増幅させているのかも知れない。

この謎の「2分間タイムループ」は、旅館の従業員、宿泊客全員に起きている事が判明する。しかもこの現象は世界規模ではなく、貴船地域に限定されているらしい。事態を理解し始めた関係者は、当初の混乱から徐々に解決に向けて協力体制を組んで行く。この過程が本作の肝であり、軽妙なヒューマンコメディたる所以だ。序盤は、タイムループに翻弄される皆の姿を2分間のショートコントの如く描き、会場の笑いを誘う。だが永遠に繰り返される時間に疲れ果てお互いが疑心暗鬼になり、人間関係が険悪になるのが中盤だ。

表面上は良好な関係だった人々が、切羽詰まった状態の中で本音が洩れ始め、お互いを責め立て衝突して行く事態に陥る。後半から、そんな軋轢を通してお互いの本心を吐露し合った彼らは自然に以前より強い関係を築いていく。コメディタッチからシリアスモードへのスイッチが実に自然で、脚本の秀逸さと舞台で鍛え上げた役者陣の好演に拠る所が大であろう。手持ちカメラの長回しが程よい緊張感を生み出す。

ミコトと料理人見習いのタクも、お互いに隠し通していた想いを語り合う。同時に、タイムループの原因がミコト自身にあることを確信した二人は脱出を試みるが、2分間の壁と予想外の事態が連発して...

ミコトと料理人見習いのタクも、お互いに隠し通していた想いを語り合う。同時に、タイムループの原因がミコト自身にあることを確信した二人は脱出を試みるが、2分間の壁と予想外の事態が連発して...

数多のタイムトラベル作品の中でも(1ターン最小時間×最大回数)記録を更新したであろう異色作だ![[ダッシュ(走り出すさま)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/164.gif) 頻繁に繰り返されるドタバタ劇の過程に人間関係の機微の変化を流し込む、まるで川の流れのような自然な演出が見事だ。そして、唐突に乃木坂アイドルを登場させて安っぽい大団円を迎える低予算B級映画の王道的スタンスが小気味よい

頻繁に繰り返されるドタバタ劇の過程に人間関係の機微の変化を流し込む、まるで川の流れのような自然な演出が見事だ。そして、唐突に乃木坂アイドルを登場させて安っぽい大団円を迎える低予算B級映画の王道的スタンスが小気味よい![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif)

京都人は本音を話さずに間接的に気持ちを伝えると云われる。若い頃、京都で2年ほど仕事した経験から私もその意味が分かる気がする。「ぶぶ漬けでもどうどす?」は、人間関係を壊さぬ為に、あえて遠回しに表現する京都人の粋なのだ。それを理解しない者は「野暮なお人」に成り下がる。(当時、江戸っ子の小生は何度か成り下がってしまいましたが...![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif) )

)

京都人は本音を話さずに間接的に気持ちを伝えると云われる。若い頃、京都で2年ほど仕事した経験から私もその意味が分かる気がする。「ぶぶ漬けでもどうどす?」は、人間関係を壊さぬ為に、あえて遠回しに表現する京都人の粋なのだ。それを理解しない者は「野暮なお人」に成り下がる。(当時、江戸っ子の小生は何度か成り下がってしまいましたが...

京都人チーム製作の本作は、地元京都の伝統をぶち壊す自己否定的な意味合いを含んでいるように思われる。「本音で話さなわからんわ」を痛切に訴えているのだ。そういえば、登場人物は京都弁を話していない。京都で活動する「ヨーロッパ企画」なるふざけた名称の劇団に栄光あれ![[exclamation×2]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/160.gif) 真冬の貴船の寒々しさと人々の温もりが混ざり合って、丁度良い涼しさを感じる、今の季節にぴったりの作品だった

真冬の貴船の寒々しさと人々の温もりが混ざり合って、丁度良い涼しさを感じる、今の季節にぴったりの作品だった![[ぴかぴか(新しい)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/150.gif)